事業の内容等

(1)事業の趣旨・目的等について

建築分野の労働の課題は、高齢化によるリタイア者の増加と若年者の入職意欲の低さである。若年者の就労推進には長時間労働や過酷な労働環境の改善と賃金アップが重要であるが、それには生産性の向上が必須である。

生産性の向上には設計や建築方法の進化と、就業者個々のスループット増が必要であるが、その解としてICTツールの利活用推進がある。CADソフトやBIMツールを使うことで正確な図面作成や3Dモデル構築が可能になり、設計や施工において精度やスピードの向上が図れる。ロボットやプロジェクト管理ツール等の利用で、時間や手間、コストや品質、リスク等をうまく管理することも可能となる。

ICTツールを有効かつ積極的に利活用するためには、まず技術者・技能者のICTリテラシーの向上が求められる。多くの人が関わるプロジェクトで効果的な建築プロセスを実現するためには、チーム全体の情報共有やコミュニケーションを支援するICTツールが有効であるが、これもICTリテラシーがベースとなる。

本事業では、BIMツールの利用を推進する教育プログラム・教材の開発をはじめ、生産性向上に有効なICTツールの利活用に必要な知識・スキル及びその獲得に前向きなマインドのアップデートと、従業者全員のICTリテラシーの底上げを図るための教育プログラム・教材を開発する。

(2)当該学び直し講座が必要な背景について

労働者不足・働き方改革対応で、国土交通省は2016年を「生産性革命元年」と位置づけ、「i-Construction」の推進をはじめとするICT活用による生産性向上を目指し、ハードウェアやソフトウェアの導入・研修にかかる費用補助から、ICT活用推進企業への公共事業の入札加点などを政策的に実施している。

https://www.mlit.go.jp/tec/i-construction/index.html

大手設計事務所や施工企業において、特に建築物全体の情報を含む3次元モデルを取り扱うBIMは、適用容易な部分を中心に利用が進んでいる。今後は、中小の企業まで巻き込んで建築現場全体でその情報利用が進展していくかどうかが課題である。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/gaiyou.pdf

生産性向上や品質管理には、BIMの利用拡大と同時にプロジェクト管理や情報共有・コミュニケーション支援に便利なICTツールの普及と利用拡大が非常に有効である(※1)。これらの便利なICTツールの活用を推進するためには、まず何より建築技術者・技能者がICT利用の便利さを認識し、取り扱いに慣れて利用への拒否的ハードルを下げ、積極的に活用に取り組むマインドを持つようにすることが一番の早道であると考える(※2)。また、技術者・技能者の立場(使わせる人・使う人、機能を設定する人・機能を利用する人等)でICTツールを理解することも重要であると考える。

今まで建築分野で実施されてきたリカレント教育は、仕事を行う上で直接的に必要な資格の取得、CADやBIM、ロボット等の技術進化に伴う新しい知識習得・スキル補填が中心であった(注3)。今後もその傾向は変わらないと思うが、今回は建築分野の生産性向上と品質管理をICT活用で解決するために、汎用的なICTツールの活用やICTリテラシーの向上という視点から捉えたものである。

【具体的なデータや根拠】

(注1)

ITツール・システムの導入状況において、建設業では生産管理、コミュニケーションのツールの導入が進んでいる。

<出典>

中小企業白書2021 Ⅱ-191 第2-2-13図 ITツール・システムの導入状況(業種別)

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2021/PDF/chusho/04Hakusyo_part2_chap2_web.pdf

(※2)

デジタル化推進に向けた課題において、建設業も全産業と同様に、「アナログな文化・価値観が定着している」「明確な目的・目標が定まっていない」「組織のITリテラシーが不足している」が上位3要素となっている。

<出典>

中小企業白書2021 Ⅱ-223 第2-2-35図 デジタル化推進に向けた課題(業種別)

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2021/PDF/chusho/04Hakusyo_part2_chap2_web.pdf

(※3)

国土交通省は、中堅人材による中小建設企業の「生産性革命」に注目し、従業員1人ひとりのスキルを高めて生産性向上につなげるため、効果的・継続的に学び直す「建設リカレント教育」を推進して、新規入職人材や入職後一定期間を経過した中堅人材の技能水準等の向上を重点的に支援している。

<出典>

建設産業におけるリカレント教育・訓練

https://www.kensetsu-kikin.or.jp/about/library/recurrent/

国土交通省はそのための教育プログラムの開発や研修を職業訓練法人全国建設産業教育訓練協会に委託して、富士教育訓練センターの運営や建築技能トレーニングプログラム(eラーニング教材)を提供しているが、そのプログラムの中にICTリテラシー教育、プロジェクト管理やコミュニケーション支援を行うICTツールの教育プログラムは存在しない。

<出典>

富士富士教育訓練センター コース一覧

http://www.fuji-kkc.ac.jp/course/default.asp

建築技能トレーニングプログラム

https://kensetsu-shokunin.jp/

(3)開発する講座の概要

ⅰ)名称

- BIMの知識・操作<A>:建築技術者対象

- BIMの基礎知識・基本操作<B>:建築技能者対象

- CAD・3Dモデリングの基礎知識・基本操作<C>:建築技能者対象

- プロジェクト管理ツールの知識・操作<D>:建築技術者対象

- プロジェクト管理ツールの基礎知識・基本操作<E>:建築技能者対象

- 情報共有/コミュニケーション支援ツールの知識・操作<F>:建築技術者対象

- 情報共有/コミュニケーション支援ツールの基礎知識・基本操作<G>:建築技能者対象

- モバイル端末活用入門・基礎・発展<H>:建築技術者・建築技能者対象

- 情報化社会の進展との関わり方<I>:建築技術者対象・建築技能者対象

ⅱ)講座に関する基本情報

基本情報 | 内容・目標等 |

対象とする職業・分野 | 建築技術者<A><D><F><H><I> 建築技能者<B><C><E><G><H><I> |

学習ターゲット、目指すべき人材像 | 生産性向上に役立つICTツールに関する知識が未修得で、操作にも不慣れな建築技術者・建築技能者 |

対象者のレベル(当該プログラムの内容に関する基礎知識の有無) | 前提知識は不要であるが、ICTツールへの興味や利活用への前向きな取り組み姿勢があることを前提とする |

プログラム受講後に想定される受講者のキャリア・受講者が目指す姿 | ICTツール活用リーダー |

開発するプログラムの目標受講者数 (本事業終了後/1期間あたり) | 建築技術者: <A>20人、<D>20人、<F>20人、 <H>50人、<I>50人 建築技能者: <B>20人、<C>20人、<E>30人、 <G>30人、<H>50人、<I>50人 |

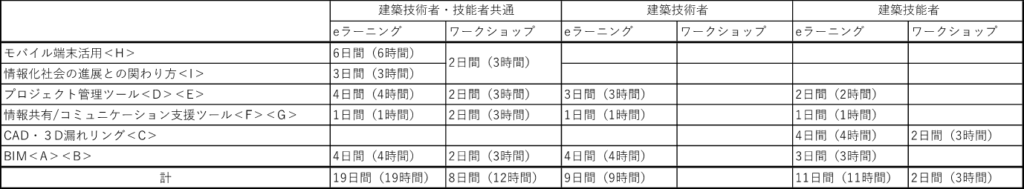

開発するプログラムの想定総授業時数 (本事業終了後/1期間あたり) | 建築技術者: <A>11時間、<D>10時間、 <F>5時間、<H>6時間、<I>3時間、 <H><I>WS3時間 建築技能者: <B>10時間、<C>7時間、<E>9時間、<G>5時間、<H>6時間、<I>3時間、 <H><I>WS3時間 |

開発するプログラムの想定受講期間 (1期間あたり) | 建築技術者: <A>10日間、<D>9日間、<F>4日間、<H>6日間、<I>3日間、 <H><I>WS2日間 建築技能者: <B>9日間、<C>6日間、<E>8日間、<G>4日間、<H>6日間、<I>3日間、 <H><I>WS2日間 |

e-ラーニングの実施の有無 | 有(LMS使用) |

ⅲ)内容

○課題を踏まえ、今回開発する教育カリキュラム・プログラムの全体像

ICTツールは、同じツールであっても利用目的や手段からの視点で見ると建築技術者と建築技能者において使い方や使う範囲が異なることから、必要な能力・スキルは以下のように整理できる。

【建築技術者】

1.建築図面や構造設計図面など、専門的な図面を作成するためのCADソフトウェアの操作能力

2.建築物の外観や内部空間を3Dモデル化するための3Dモデリングソフトウェアの操作能力

3.建築設計・施工・管理の全工程をデジタル化することで効率的なプロジェクト管理を実現するためのツールであるBIM(Building Information Modeling)の知識やソフトウェアの操作能力、利用スキル

4.建築プロジェクトの進捗管理や予算管理などを行うためのプロジェクト管理ソフトウェアの操作能力

5.建築プロジェクトの予算やスケジュール、品質管理のデータを分析するためのデータ分析ソフトウェアの活用能力

6.建築プロジェクトメンバー間やステークホルダーとの間のチャット、ビデオ通話、ファイル共有などを可能とする情報共有やコミュニケーションを支援するソフトウェアの活用能力

【建築技能者】

1.CAD図面やBIMに書かれた情報を閲覧し、その指示に基づいて正確に実際の建築作業を行うため、CAD図面やBIMを読み解くソフトウェア基礎知識

2.現場での作業指示書や図面の確認、報告書の作成、情報共有やコミュニケーション、スケジュール管理など、建築現場で利用するスマートフォンやタブレットなどのモバイル端末の基本的な操作能力

3.建築現場で使用される機械や工具に搭載されている機械操作ソフトウェアの操作能力

4.報告書や作業指示書、メールなどを書くためのテキスト処理ソフトウェア(ワードプロセッサ)の基礎的な操作能力

5.建築現場での測量や品質管理などの測定値や検査結果のデータ入力を行うための計算処理ソフトウェア(スプレッドシート)の基礎的な操作能力

建築技術者にはPC、建築技能者にはモバイル端末を中心とした一定レベル以上のICTリテラシーが必要であり、その上で建築技術者には個別のソフトウェアを利活用するための発展的な知識・操作能力が求められ、建築技能者には基礎的な知識と操作能力が求められることがわかる。

【本事業で開発を予定している内容】

建築技術者・建築技能者に求められるICTツールに関する知識・スキルは、下記のように整理できる。

表1) ICTツールと必要とされる知識・スキル

ICTツール | 必要とされる知識・スキル・心構え | |

建築技術者 | 建築技能者 | |

モバイル端末 | 入門・活用基礎・活用発展<H> | 入門・活用基礎・活用発展<H> |

情報化社会の進展と関わり方 | 情報化社会の進展による新しい技術・便利さを自分たちの仕事や生活に積極的に取り入れる姿勢<I> | 情報化社会の進展による新しい技術・便利さを自分たちの仕事や生活に積極的に取り入れる姿勢<I> |

CAD・3Dモデリング | ソフトウェアの知識・操作能力(主にPC) | ソフトウェアの基礎知識(図面閲覧等)<C> |

BIM | ソフトウェアの知識・操作能力(主にPC)<A> | ソフトウェアの基礎知識(情報閲覧等)<B> |

プロジェクト管理 | ソフトウェアの知識・操作能力(主にPC)<D> | ソフトウェアの基礎知識と基本操作能力<E> |

情報共有/コミュニケーション支援 | ソフトウェアの知識・活用能力(主にPC)<F> | ソフトウェアの基礎知識と基本操作能力<G> |

本事業では、表1をベースにして下記のようなアップデート教育プログラムを開発し、リカレント教育を実施する。

- 「i-Construction」 の中心に位置づけられているBIMは、中堅企業等への普及がこれから始まるので、建築技術者向けに基礎的な知識・操作能力<A>のリカレント教育プログラム・教材を開発することとした。これらは、元請け企業の新入社員教育や専門学校の正課にも利用できるものとなる。

- 建築技能者については、BIMやCAD・3Dモデリングソフトからの情報や図面を、モバイル端末で正確に早く閲覧し理解することができるようになること<B><C>を目標として、教育プログラム・教材を開発することとした。

- プロジェクト管理ツールと情報共有/コミュニケーション支援ツールは、広く他分野でも利用されていることから、あえて建築分野に絞り込まず、汎用的で使いやすいものをピックアップし、技術者・技能者という利用する立場の違いに立った視点から見た知識・操作能力を整理して、それぞれに合った教育プログラム・教材<D><F>・<E><G>を開発することとした。

- 建築技術者・建築技能者が現場でモバイル端末を十分に利活用できるようになることが、上記のツールの知識・操作能力の学習を活かすことにつながるので、特にスマホを使うICTリテラシーの向上を目標とした教育プログラム・教材<H>も開発する。

- 情報化社会の進展のスピードはますます速くなり、AIやVR・ARが社会生活に劇的な変化をもたらそうとしている。このような変化に対しては、そこから逃げようとするのではなく、楽しく前向きに関与して行こうという能動的な姿勢が求められる。ネット社会を正しく理解し、Web検索やWebアプリケーションを上手に使いこなして、新しい技術・便利さを自分たちの仕事や生活に積極的に取り入れるマインド教育プログラム・教材<I>を開発する。

教材は、原則として動画(10分程度のものを必要本数作成しYouTubeにアップ)及び手元参照用の電子書籍形式(PDF)とする。講座は反転学習をベースに行うことを想定しているので、上記教材は事前学習用のオンデマンド教材として開発し、LMSで運用する。対面での授業はグループ活動を中心に考えているので、集合またはリモートやバーチャル空間でのワークショップでの実施を計画する。

各教材の開発においては、多くの受講者がICTツール利用に不慣れであるとの前提で、学びやすい、わかりやすい、躓きにくいことをベースとして、プログラム進行や教材設計に取り組む。

なお、VRを利用した教材、メタバース空間での教室運営、生成系AIの利用等、ここ1〜2年で教育環境が大きく変化する可能性があるので、本事業に中でそれらを積極的に取り入れることを検討する。

※本事業での開発対象外

本事業では、PCを中心としたICTリテラシーや、すでに社内教育やメーカー研修で実施されている建築技術者のCADソフトウェアや3Dモデリングソフトウェアの操作能力、建築技能者の機械や工具に搭載されている機械操作ソフトウェアの操作能力、及びすでに一般的に事務処理等で活用されているデータ分析ソフトウェア(スプレット処理)やテキスト処理ソフトウェア(ドキュメント処理)の活用能力については、その知識や操作能力のアップデートの対象としない。

(4)具体的な取組

ⅰ)計画の全体像

研修時間が十分に確保できない建築現場の技術者・技能者が、生産性向上に有効なICTツールを十分に利活用できる知識とリテラシーを習得できるように、オンデマンドの動画教材による事前学習とリアルやサイバー空間での集合学習による反転学習をベースとした教育プログラム・教材を開発する。有益なプログラムの開発に繋げるための調査・研究を行うとともに、実証講座の実施を通して事業の評価や今後の教育プログラムの利活用についての検討もしっかり行う。3年間の具体的な計画は以下に示す。

【令和5年度】

<調査・研究>

Web上に公開されているサービス説明資料・取扱説明書等からの情報収集及びベンダー訪問によるヒアリングを行い、プロジェクト管理ソフトウェア及び情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェアの機能の分析と整理を行い、翌年度に開発する教材の仕様作りの資料とする。

<開発>

1)モバイル端末活用:スマホを使いこなすスキルの習得を目的とした動画及び電子書籍コンテンツ(AndroidとiOSの2種類を下記コースに各5本ずつ計30本の10分動画とPDFによる電子書籍)

(1)スマホ入門

・Android版:10分動画5本+電子書籍

・iOS版:10分動画5本+電子書籍

・確認テスト:Form5本

・終了テスト:Form1本

(2)スマホ活用基礎

・Android版:10分動画5本+電子書籍

・iOS版:10分動画5本+電子書籍

・確認テスト:Form5本

・終了テスト:Form1本

(3)スマホ活用発展

・Android版:10分動画5本+電子書籍

・iOS版:10分動画5本+電子書籍

・確認テスト:Form5本

・終了テスト:Form1本

2)情報化社会の進展と関わり方:ネット社会を正しく理解し、Web検索やWebアプリケーションを上手に使いこなして、新しい技術・便利さを自分たちの仕事や生活に積極的に取り入れるマインド育成を目的とした動画及び電子書籍コンテンツ

・10分動画9本+電子書籍

・確認テスト:Form9本

・終了テスト:Form1本

3)ICT利用で情報共有やリモート会議を経験するワークショップ教材:使用する解説書及び資料集(PDF)

<実証>

1)モバイル端末活用:建築技術者・技能者対象に受講者を募り、オンデマンドによる教材視聴と確認テスト、終了時に終了テストを実施

・6日間(1時間(3コマ)/日の受講3日間+1時間(2コマ+終了テスト)/日の受講3日間) 計6時間 <1コマ(10分の動画視聴+確認テスト10分の計20分)>

(1)スマホ入門

1日目 1時間(3コマ)

2日目 1時間(2コマ+終了テスト)

(2)スマホ活用基礎

1日目 1時間(3コマ)

2日目 1時間(2コマ+終了テスト)

(3)スマホ活用発展

1日目 1時間(3コマ)

2日目 1時間(2コマ+終了テスト)

2)情報化社会の進展と関わり方:建築技術者・技能者対象に受講者を募り、オンデマンドによる録画視聴とform等を利用した確認テスト、終了時に終了テストを実施

・3日間(1時間(4コマ)/日の受講2日間+1時間(1コマ+終了テスト)/日の受講1日間) 計3時間 <1コマ(10分の動画視聴+確認テスト5分の計15分)>

3)ワークショップ:メタバース内の教室に入り、グループ活動でスマホ利用による情報共有・リモート会議、情報検索等を実践

・2日間(90分(45分/コマを2コマ)のワークショップ参加を2日間) 計3時間

【令和6年度】

<調査・研究>

BIMを活用している建築技術者・技能者にアンケートとヒアリングを行い、利用状況と運用上の課題の抽出し、翌年度に開発する教材の仕様作りの資料とする。

<開発>

事前学習用のオンデマンド教材(10分動画と電子書籍コンテンツ)とメタバース内で実施するワークショップ教材を、共通部分、技術者向けと技能者向けに分けて、下記2教材のそれぞれで開発する。

1)プロジェクト管理用ソフトウェア利用推進のための教材

(1)共通部分

・10分動画10本+電子書籍

・確認テスト:Form10本

・終了テスト:Form1本

(2)技術者向

・10分動画7本+電子書籍

・確認テスト:Form7本

・終了テスト:Form1本

(3)技能者向

・10分動画5本+電子書籍

・確認テスト:Form5本

・終了テスト:Form1本

(4)ワークショップ用解説書・資料集

2)情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェア利用推進のための教材

(1)共通部分

・10分動画3本+電子書籍

・確認テスト:Form3本

・終了テスト:Form1本

(2)技術者向

・10分動画3本+電子書籍

・確認テスト:Form3本

・終了テスト:Form1本

(3)技能者向

・10分動画3本+電子書籍

・確認テスト:Form3本

・終了テスト:Form1本

(4)ワークショップ用解説書・資料集

<実証>

参画企業・団体の協力を得て受講者を募集し、建築技術者・技能者別に、オンデマンドとメタバース内でのワークショップによる反転学習を実施

1−1)プロジェクト管理用ソフトウェア利用推進(建築技術者向け)

・7日間(1時間(3コマ)/日の受講5日間+1時間(1コマ+終了テスト)/日の受講2日間) 計7時間 <1コマ(10分の動画視聴+確認テスト10分の計20分)>

1−2)プロジェクト管理用ソフトウェア利用推進(建築技能者向け)

・6日間(1時間(3コマ)/日の受講4日間+1時間(1.5コマ+終了テスト)/日の受講2日間) 計6時間 <1コマ(10分の動画視聴+確認テスト10分の計20分)>

1―3)プロジェクト管理用ソフトウェア利用推進ワークショップ(建築技術者・技能者向け):メタバース内の教室に入り、建築技術者・技能者がそれぞれの役割を遂行しながら、グループ活動でプロジェクト管理用ソフトウェアの利用を実践

・2日間(90分(45分/コマを2コマ)のワークショップ参加を2日間) 計3時間

2−1)情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェア利用推進のための教材(建築技術者向け)

・2日間(1時間(3コマ+終了テスト)/日の受講2日間) 計6時間 <1コマ(10分の動画視聴+確認テスト5分の計15分)>

2−2)情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェア利用推進のための教材(建築技能者向け)

・2日間(1時間(3コマ+終了テスト)/日の受講2日間) 計6時間 <1コマ(10分の動画視聴+確認テスト5分の計15分)>

2−3)情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェア利用推進ワークショップ(建築技術者・技能者向け):メタバース内の教室に入り、建築技術者・技能者がそれぞれの役割を遂行しながら、グループ活動で情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェアの利用を実践

・2日間(90分(45分/コマを2コマ)のワークショップ参加を2日間) 計3時間

【令和7年度】

<調査・研究>

今後の教育課程編成の資料とするために、

1)建築分野において、生産性向上のためのICT活用の課題とその解決のための専修学校の役割について、中小建築会社経営者、建築技術者・技能者、専門学校教員等へのアンケートとヒアリングを通して明らかにする。

2)メタバースや生成系AIの発達が建築系専門学校の教育にもたらす影響を、先進IT企業や研究者へのヒアリングを通して予測する。

<開発>

事前学習用のオンデマンド教材(10分動画と電子書籍コンテンツ)とメタバース内で実施するワークショップ教材を、共通部分、技術者向けと技能者向けに分けて開発する。

1)BIM利用推進のための教材

(1)共通部分

・動画12本+電子書籍

・確認テスト:Form12本

(2)技術者向け

・動画10本+電子書籍

・確認テスト:Form10本

・終了テスト:Form1本

(3)技能者向け

・動画8本+電子書籍

・確認テスト:Form8本

・終了テスト:Form1本

(4)ワークショップ用解説書・資料集

2)CAD利用推進のための教材

(1)技能者向け

・動画10本+電子書籍

・確認テスト:Form10本

・終了テスト:Form1本

(2)ワークショップ用解説書・資料集

<実証>

参画企業・団体の協力を得て受講者を募集し、建築技術者・技能者別に、オンデマンドとメタバース内でのワークショップによる反転学習を実施

1−1)BIM利用推進(建築技術者向け)

・8日間(1時間(3コマ)/日の受講7日間+1時間(1コマ+終了テスト)/日の受講1日間) 計8時間 <1コマ(10分の動画視聴+確認テスト10分の計20分)>

1−2)BIM利用推進(建築技能者向け)

・7日間(1時間(3コマ)/日の受講6日間+1時間(1コマ+終了テスト)/日の受講1日間) 計7時間 <1コマ(10分の動画視聴+確認テスト10分の計20分)>

1―3)BIM利用推進ワークショップ(建築技術者・技能者向け):メタバース内の教室に入り、建築技術者・技能者がそれぞれの役割を遂行しながら、BIM利用を実践

・2日間(90分(45分/コマを2コマ)のワークショップ参加を2日間) 計3時間

2−1)CAD利用推進(建築技能者向け)

・4日間(1時間(3コマ)/日の受講3日間+1時間(1コマ+終了テスト)/日の受講1日間) 計4時間 <1コマ(10分の動画視聴+確認テスト5分の計15分)>

2−2)CAD利用推進(建築技能者向け):メタバース内の教室に入り、建築技能者がグループ活動での利用を実践

・2日間(90分(45分/コマを2コマ)のワークショップ参加を2日間) 計3時間

【3ヵ年の開発内容の整理】

【成果活用(リカレント教育への取り組みについて)】

1)教育プログラムの内容

本事業におけるリカレント教育プログラムは、完成年度では建築技術者向けがオンデマンドのeラーニングで28日間(28時間)とリモートまたはサイバー空間での集合型のワークショップで8日間(12時間)、建築技能者向けがオンデマンドのeラーニングで30日間(30時間)とリモートまたはサイバー空間での集合型のワークショップで10日間(15時間)となる。

<完成年度で実施できる教育プログラム>

2)受講者の募集

本事業でのリカレント教育プログラムが建築技術者・技能者のICTリテラシーのアップやICTツールの活用推進に繋がり、それが労働生産性の向上に大きく寄与することを参画建築系団体の加盟企業、参画企業の協力会社や下請け企業、参画専門学校の求人先企業等の経営者や人事担当者に広く告知し、受講者募集の協力を得ることから始める。また、受講者が学習過程で習得する情報共有ツールの利用での口コミによる新たな受講者獲得も積極的に行う。

3)プログラムの実施と継続

教育プログラムがオンデマンドのeラーニングとリモートまたはサイバー空間でのワークショップによる反転学習をベースに組み立てられているので、コンテンツ配信やワークショップのファシリテーション、受講管理等を集中して実行できることから、主幹事校または協力団体に運営を任せて、協力専門学校や協力団体・企業は受講者の募集に注力できるものと考えている。

また、インターネット環境さえあれば全国どこからでも、個人単位でも受講が可能となるので、課金モデルさえLSMに実装できれば、完成年度以降の実運用は比較的容易に継続できると思うので、実証事業でその方法等について検討して、できる限り広く長期的に継続運用を実行するようにしたい。

ⅱ)今年度の具体的活動

○実施事項の概要

【開発①】

・モバイル端末活用

<成果物>

動画と電子書籍教材(PDF)を、AndroidとiOSのそれぞれについて作成する。動画はYouTubeにアップして、LMSで受講管理しながら、誰でもいつでも学習できるようにする。下記3コースにそれぞれ10分動画を2種類・各5本、計30本開発する。YouTube上にすでにアップされているような単発的・トピック的な動画の集合にならないように、開発前にシラバス・コマシラバスを準備し、各動画の作成にあたっては学習内容や理解目標を明示し、各動画にFormを利用した理解度確認を可能として、受講者が体系的に学べるように工夫する。

(1)スマホ入門

対象:スマホ利用の未経験者

内容:スマホを使い始めるために必要な知識と操作方法を解説する。具体的な内容は、スマホの仕組み、携帯電話との違い、電源の入れ方・切り方、ホーム画面の説明、画面操作方法、文字入力、音声to文字変換、スマホでできること等とする。特に、スマホ初心者が対象であることに細心の注意を払って、わかりやすい、楽しいをベースに、困っても何とか自力で解決できることを目標に開発する。

(2)スマホ活用基礎

対象:スマホ入門受講者・同レベルのスマホ利用者

内容:スマホを活用するために必要な基礎的知識と操作方法を解説する。具体的な内容は、写真撮影、QRコード読み込み、インターネット接続、アプリのインストール・アンインストール、LINE・メッセンジャー・SMSの送受信、Webメールの送受信、地図・道順や情報検索などの基本的な機器操作と主要アプリの使用方法、スマホの仕組みやOSなどの基本的な知識とする。

(3)スマホ活用発展

対象:スマホ活用基礎・同レベルのスマホ利用者

内容:スマホを仕事に活用するための知識と操作方法を解説する。具体的な内容は、写真や資料の送受信・共有、グループチャットの設定と利用、リモート会議への参加、スケジュールの管理・共有など、クラウドサービスの利用を中心としたスマホの発展的な活用方法とする。

【開発②】

・情報化社会の進展と関わり方

対象:スマホ活用基礎教材を学習した者

内容:ネット社会を正しく理解し、Web検索やWebアプリケーションを上手に使いこなして、新しい技術・便利さを自分たちの仕事や生活に積極的に取り入れるマインド育成を目的とした動画(10分動画を9本)及び電子書籍コンテンツを開発する。同時に、モバイル端末活用の受講者がメタバース等のサイバー空間に抵抗なく入って行けるような導入教育も含める。

【開発③】

・ICT利用で情報共有やリモート会議を体験するワークショップ教材

対象:スマホ活用発展教材及び情報化社会の進展と関わり方教材を学習した者

内容:メタバース上の教室で開催するワークショップに参加して、スマホを個人として、またグループの一員として利用して、情報共有やリモート会議を実践的に経験するための教育プログラムを作成する。アバターを活用して操作を実践するので、知らないことに対する相談や質問を行う不安が軽減されるメリットがある。また、ワークショップでの活動を通して、新技術や情報への継続的なアクセスを能動的に行うマインドを養成することも試みる。指導計画、シラバス、ワークショップの進め方、メタバースプラットフォームの使い方等のファシリテータサポートツールの充実を図り、スマホ経験の浅い人でもメタバース内で興味を持ちながら学習に参加・継続し、理解を深めることができるように、教材内容の工夫に取り組む。

【調査・研究】

・プロジェクト管理ソフトウェアおよび情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェアの機能の分析と整理(詳細は後述)

【実証】

・モバイル端末活用(詳細は後述)

・情報化社会の進展と関わり方(詳細は後述)

・ICTを利用したグループワークを経験するワークショップ(詳細は後述)

【委員会・分科会】

・実施委員会、開発分科会、調査分科会、評価分科会(詳細は後述)

○事業を実施する上で設置する会議 ※複数の会議を設置する場合には、欄を適宜追加して記載すること。

会議名① | 実施委員会 | ||

目的・役割 | 事業全体の管理 | ||

検討の 具体的内容 | ・事業活動の方向性の確認 ・開発及び調査、評価の仕様の確認 ・各分科会の活動内容の確認とアドバイス ・各分科会の活動の進捗状況、アウトプットの確認 <場所>大阪市 <方法>集会とリモートのハイブリッド開催 | ||

委員数 | 14人 | 開催頻度 | 3回 |

会議名② | 開発分科会 | ||

目的・役割 | 教育プログラム・教材の開発 実証講座の企画・実施 | ||

検討の 具体的内容 | ・教育プログラム・教材の開発仕様の作成 ・教育プログラム・教材の開発内容及び進捗状況の確認・管理 ・教育プログラム・教材の成果物の検収 ・実証講座の企画 ・実証講座受講者の募集 ・実証講座の準備・実施・振り返り <場所>大阪市 <方法>集会とリモートのハイブリッド開催 | ||

委員数 | 12人 | 開催頻度 | 5回 |

会議名③ | 調査分科会 | ||

目的・役割 | 調査活動 | ||

検討の 具体的内容 | ・調査仕様の作成 ・調査の実施と分析 ・調査報告書作成 <場所>大阪市 <方法>集会とリモートのハイブリッド開催 | ||

委員数 | 7人 | 開催頻度 | 4回 |

会議名④ | 評価分科会 | ||

目的・役割 | 事業内容・アウトプット等の評価 | ||

検討の 具体的内容 | ・評価仕様書の作成 ・評価内容の確認・検証 ・評価のフィードバック <場所>大阪市 <方法>集会とリモートのハイブリッド開催 | ||

委員数 | 3人 | 開催頻度 | 3回 |

○事業を実施する上で必要な調査 ※複数の調査を実施する場合には、適宜追加して記載すること。

調査名 | 生産性向上に有効なICTツールの内容調査 |

調査目的 | 次年度の教材開発の仕様作りの資料とするためのプロジェクト管理ツール及び情報共有/コミュニケーション支援ツールの情報収集及び機能分析と整理 |

調査対象 | 日本の企業で利用シェアの高いプロジェクト管理及び情報共有/コミュニケーション支援を目的としたソフトウェアを各々3点 |

調査手法 | Web上に公開されているサービス内容説明資料・取扱説明書等から各々7社以上のサービスの情報収集を行い、情報不足内容については直接問い合わせて、コンセプトや建築業界でのシェア等の比較から各々3社に絞り、ソフトウェア仕様の深掘りとベンダー訪問によるヒアリングを行う。 |

調査項目 | 建築技術者と建築技能者の2つの視点(使わせる人・使う人、機能を設定する人・機能を利用する人等)でのソフトウェアの使い方、習得の前提として求められる知識・スキル、新たに習得しなければならない知識・スキル等 |

分析内容 (集計項目) | 現在サービス提供されているプロジェクト管理ツール及び情報共有/コミュニケーション支援ツールについて ・マーケットシェア ・カバーしている機能と使いやすさ ・求められる知識・スキル |

学び直し 講座の開設にどのように 反映するか (活用手法) | 教育プログラム・教材の開発仕様の作成、実証講座での実習での利用ツールの選定に反映する。 |

○講座の開設に際して実施する実証講座の概要

実証講座 の対象者 | 建築技術者 建築技能者 |

期間 (日数・コマ数) | 1)モバイル端末活用 1日あたり3コマで3日間、2コマ+終了テストで3日間の計6日間 <1コマ10分の動画視聴+確認テスト10分> 2)情報化社会の進展と関わり方 1日あたり4コマで2日間、1コマ+終了テストで1日間の計3日間 <1コマ10分の動画視聴+確認テスト5分> 3)ICTを利用したグループワークを経験するワークショップ 1日あたり2コマで2日間の計2日間<1コマ45分> |

実施手法及び実施内容 | 1)モバイル端末活用 募集:参画企業・団体の協力を得て受講者を募る。具体的には、経営者向けに技術者・技能者のICTリテラシーの向上が生産性アップや人手不足解消に直接的につながることの啓蒙を早期からメール等で何度も発信し、各企業からの受講者の掘り起こしを行う。また、オンデマンド教材のいつでも受講開始可能な利点を活用して、受講生からの口コミによる受講者紹介での受講者数増加を図る予定である。 方法:オンデマンドによるWeb上での動画視聴 評価:LMSによる受講者管理とGoogle form等を利用した確認テスト、終了テストの実施 2)情報化社会の進展と関わり方 募集:モバイル端末活用受講者に参加を勧める 方法:オンデマンドによるWeb上での動画視聴 評価:LMSによる受講者管理とGoogle form等を利用した確認テスト、終了テストの実施 3)ICTを利用したグループワークを経験するワークショップ 募集:モバイル端末活用、情報化社会の進展と関わり方の受講修了者に参加を勧める 方法:メタバース内の教室に入り、他の受講者と一緒にスマホ利用を実践する。ファシリテータはグループごとに1名を配置する。 目的:情報共有やリモート会議を実践的に経験するとともに、メタバースのような最新の技術に触れることによって、ICTへの興味喚起を図り、スマホの継続利用と発展的活用に繋げる。

|

想定される 受講者数 | 1)モバイル端末活用 20名 2)情報化社会の進展と関わり方 20名 3)ICTを利用したグループワークを経験するワークショップ 20名 |

※なお実施にあたっては、必ず講座受講者の属性(年齢・性別・就業状況(正規・非正規・求職中・学生))に関するデータも取得し、実績報告及び成果報告に盛り込むこと。

ⅲ)取組を効果的・効率的に実施するための工夫

【開発を効率的に行うための工夫】

- IT関係団体および企業、専門家の参画

- 建築技術者・建築技能者を対象とした教育プログラム・教材の開発であるが、内容的にはICTソフトウェアの活用の促進やICTリテラシーの向上を目的としているので、 ICTソフトウェアの開発や普及に従事しているIT団体・企業の技術者の委員会・分科会への参画を得て、多面的な知見が活かせるようにする。

- ワークショップに遠隔地からの参加を容易にし、初めての共同学習参加者が気軽に抵抗なく参加できるように、メタバースのプラットフォームで講座を実施するが、すでに大学等でメタバース利用の教育を実践している教員の参画を得て、そのノウハウを提供していただく。また、メタバースのプラットフォームを提供している企業からも協力をいただく。

- 動画教材の開発方法

- オンデマンド学習のための動画教材は、興味を持続して個人学習に集中できる品質が求められるが、今回は開発本数が多いことから同時に低コスト化も課題になる。配信プラットフォームとしてYouTubeを採用して動画サーバーコストを無料化にし、動画には人物登場をせずに、音声化にはAIツールを利用して、動画編集等にかかる人件費を抑えてコストパーフォマンスを高める。動画への人物登場は受講者への親しみ喚起の効果があるが、人物登場をやめてその分画面を大きくし、操作実演等の拡大表示や的確な文字情報の提示で補完できると考えている。

【メタバース利用による教育効果向上の工夫】

- アバターでの共同学習参加

- 匿名性の高いアバターでの参加によって、質問や発表における精神的抵抗の低減が期待できる。

【LMS利用による受講者管理と評価に関する工夫】

- オンデマンド教材の受講者管理

- 受講者の進捗状況の見える化、理解度確認により、受講モチベーションの維持が期待できる。

- 以前に開発したLMSの再利用

- 文部科学省「専修学校による地域産業中核的人材養成事業( (1)eラーニングの積極活用)」において、大阪情報コンピュータ専門学校が受託した「技術者学び直し講座のモデルとなるITエンジニアを対象としたeラーニング講座開設およびガイドラインの実証」(2018年度〜2020年度)で映像系教育コンテンツを配信し受講者管理を行ったLMSを管理しているのが本事業の協力団体であるRubyビジネス推進協議会であるので、本事業でもそれを利用する。一部機能追加等が必要であっても大部分において問題なく使用可能であると思われるので、コストは大幅に低減できるものと思料する。

【実証事業を効果的に行うための工夫】

- オンデマンド教材を利用したe-learningとメタバース上で行うワークショップによる反転学習の採用

- 多忙な建築技術者・建築技能者がいつでもどこでも短時間でも受講できるように10分動画のオンデマンド教材を開発する。

- オンデマンド教材とワークショップの組み合わせによる反転学習の実施で学習効果の向上が期待できる。

- 受講者の募集

- 建築系団体の加盟企業、参画企業の協力会社や下請け企業、卒業生の就職先企業等の経営者に、技術者・技能者のICTリテラシーのアップやICTツールの活用推進が生産性向上に大きく寄与することを積極的に情報発信し、受講者募集の協力を得ることから始めるが、受講者が学習過程で習得する情報共有ツールの利用で、SNSやサイバー空間での口コミによる新たな受講者獲得も積極的に行う。

- IT系団体および企業の参画

- メタバースプラットフォームの利用に際する優遇措置を検討してもらっている。

【委員会・分科会の効率的に開催するための工夫】

- 集会とリモートのハイブリッド会議運営

集会とリモートの併用での会議開催とし、特に遠隔地等からの出席については、移動時間や経費の節約を目指してリモート参加への協力を依頼する。

(5)事業実施に伴う成果物(成果報告書を除く)

【令和5年度】

- 調査報告書

- プロジェクト管理ツールおよび情報共有/コミュニケーション支援ツールの機能の分析と整理(レポート)

- 教育プログラム教材

- モバイル端末活用:オンデマンド教材(10分動画/iOS、Androidの2種類)&電子書籍(PDF)

スマホ入門(2種類/各5本)、スマホ活用基礎(2種類/各5本)、スマホ活用発展(2種類/各5本)

- 情報化社会の進展と関わり方:オンデマンド教材(10分動画9本)&電子書籍(PDF)

- ICT利用で情報共有やリモート会議を体験するワークショップ用教材(解説書・資料・ファシリテーション支援書)PDF

- モバイル端末活用及び情報化社会の進展と関わり方教材について、体系だったコンテンツ作成と授業計画立案のために準備したシラバス、コマシラバスおよび評価用に作成したForm

- 実証

- スマホを苦手に思わず抵抗なく使いこなせる中高年を主体とした建築技術者・技能者を20名育成

【令和6年度】

- 調査報告書

- BIMの利用状況と運用上の課題の抽出(レポート)

- 教育プログラム教材

- プロジェクト管理用ソフトウェア利用推進のためのオンデマンド教材(10分動画/22本)&電子書籍(PDF)

- 同上のワークショップ用教材(解説書・資料・ファシリテーション支援書)PDF

- 情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェア利用推進のためのオンデマンド教材(10分動画/9本)&電子書籍(PDF)

- 同上のワークショップ用教材(解説書・資料・ファシリテーション支援書)PDF

- 体系だったコンテンツ作成と授業計画立案のために準備したシラバス、コマシラバスおよび評価用に作成したForm

- 実証

- プロジェクト管理用ツールおよび情報共有/コミュニケーション支援ツールを積極的に活用する中高年を主体とした建築技術者・建築技能者を各々20名育成、ICTリテラシー50名

【令和7年度】

- 調査報告書

- 建築分野での生産性向上のためのICT活用の課題とその解決のための専修学校の役割、メタバースや生成系AIの発達が建築系専門学校の教育にもたらす影響(レポート)

- 教育プログラム教材

- BIM利用推進のためのオンデマンド教材(10分動画/30本)&電子書籍(PDF)

- 同上のワークショップ用教材(解説書・資料・ファシリテーション支援書)PDF

- 体系だったコンテンツ作成と授業計画立案のために準備したシラバス、コマシラバスおよび評価用に作成したForm

- 実証

BIMを積極的に活用する中高年建築技術者・技能者を20名育成、 ICTリテラシー80名、プロジェクト管理用ソフトウェア50名、情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェア50名

(6)事業実施によって達成する成果及び測定指標 <( )は実証講座の受講者>

KPI(成果測定指標) |

| 単位 | 事 業 開始前 | 令 和 5年度 | 令 和 6年度 | 令 和 7年度 |

【必須】開発するプログラムの受講者数(モバイル端末活用)

| 目標値 | 人 | 0 | (20) | 50 | 80 |

実績値 | 人 |

|

|

|

| |

達成度 | % |

|

|

|

| |

(上記KPIの測定手法) LMS登録者実人数

| ||||||

KPI(成果測定指標) |

| 単位 | 事 業 開始前 | 令 和 5年度 | 令 和 6年度 | 令 和 7年度 |

【必須】開発するプログラムの受講者数(情報化社会の進展と関わり方)

| 目標値 | 人 | 0 | (20) | 50 | 80 |

実績値 | 人 |

|

|

|

| |

達成度 | % |

|

|

|

| |

(上記KPIの測定手法) LMS登録者実人数

| ||||||

KPI(成果測定指標) |

| 単位 | 事 業 開始前 | 令 和 5年度 | 令 和 6年度 | 令 和 7年度 |

【必須】開発するプログラムの受講者数(プロジェクト管理用ソフトウェア教材) | 目標値 | 人 | 0 | 0 | (20) | 50 |

実績値 | 人 |

|

|

|

| |

達成度 | % |

|

|

|

| |

(上記KPIの測定手法) LMS登録者実人数

| ||||||

KPI(成果測定指標) |

| 単位 | 事 業 開始前 | 令 和 5年度 | 令 和 6年度 | 令 和 7年度 |

【必須】開発するプログラムの受講者数(情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェア教材) | 目標値 | 人 | 0 | 0 | (20) | 50 |

実績値 | 人 |

|

|

|

| |

達成度 | % |

|

|

|

| |

(上記KPIの測定手法) LMS登録者実人数

| ||||||

KPI(成果測定指標) |

| 単位 | 事 業 開始前 | 令 和 5年度 | 令 和 6年度 | 令 和 7年度 |

【必須】開発するプログラムの受講者数(BIM教材)

| 目標値 | 人 | 0 | 0 | 0 | (20) |

実績値 | 人 |

|

|

|

| |

達成度 | % |

|

|

|

| |

(上記KPIの測定手法) LMS登録者実人数

| ||||||

KPI(成果測定指標) |

| 単位 | 事 業 開始前 | 令 和 5年度 | 令 和 6年度 | 令 和 7年度 |

講座受講者からの評価(肯定的な意見の率) | 目標値 | % | 0 | 80 | 80 | 80 |

実績値 |

|

|

|

|

| |

達成度 | % |

|

|

|

| |

(上記KPIの測定手法) 全ての講座の受講生を対象としたアンケート

| ||||||

KPI(成果測定指標) |

| 単位 | 事 業 開始前 | 令 和 5年度 | 令 和 6年度 | 令 和 7年度 |

Iモバイル端末活用or情報化社会の進展と関わり方教材採用数(企業・学校)

| 目標値 | 社・校 | 0 | 0 | 8 | 12 |

実績値 |

|

|

|

|

| |

達成度 | % |

|

|

|

| |

(上記KPIの測定手法) 実施申込み企業数・学校数の合計

| ||||||

KPI(成果測定指標) |

| 単位 | 事 業 開始前 | 令 和 5年度 | 令 和 6年度 | 令 和 7年度 |

プロジェクト管理用ツール教材 or 情報共有/コミュニケーション支援ツール教材の入社前教育・社内教育採用数

| 目標値 | 社 |

|

|

| 4 |

実績値 |

|

|

|

|

| |

達成度 | % |

|

|

|

| |

(上記KPIの測定手法) 実施申込み企業数

| ||||||

KPI(成果測定指標) |

| 単位 | 事 業 開始前 | 令 和 5年度 | 令 和 6年度 | 令 和 7年度 |

モバイル端末活用教材、情報化社会の進展と関わり方教材、プロジェクト管理用ツール教材 、情報共有/コミュニケーション支援ツール教材の採用推進

| 目標値 | 件 |

| 500 | 1000 | 1500 |

実績値 |

|

|

|

|

| |

達成度 | % |

|

|

|

| |

(上記KPIの測定手法)対象企業へのPR用メールの発信数

| ||||||