(1)事業の趣旨・目的等について

急速に進展したデジタル化により、あらゆる産業分野で効率化、国際競争力向上、社会課題解決のためデジタル技術の利活用が不可欠となっています。情報システム開発では、システムリリースの短期間化や継続的なサービス提供が求められ、これを実現するため新たな技術への対応が急務です。

コンテナ技術は1つのOS上で複数の独立したアプリケーションの実行環境を作成する仮想化技術で、アジャイルやDevOpsなどの開発・運用手法を効率的に利用するための新しい技術です。これにより、従来の仮想化技術よりもシステムリソース量やサーバー負荷が低減し、効率化と生産性向上が実現されます。このコンテナ技術による仮想化とアプリケーション開発は、異なる技術領域が融合するため、ハイブリッドな情報技術者が求められています。

本事業では、業界団体や企業と連携し、情報技術者に必要なコンテナ技術のリカレント教育プログラムを開発し、技術のアップデートを行う。従来の仮想化技術の学習内容を更新し、産業界のニーズに対応したハイブリッドな情報技術者の育成を目指します。情報技術者の技術アップデートを継続的に展開するため、企業や業界団体と連携して専門学校のリカレント講座を安定的に実施する体制を構築・整備する。

(2)当該学び直し講座が必要な背景について

情報産業のリカレント教育の現状と課題

情報産業はもともと技術進歩や変化の激しい業界で、技術者は、常に新しい技術の習得に迫られているが、その学習は、技術者個人に委ねられている企業が多いため、企業からのサポートはほとんど期待できないのが現状である。

DX白書2023(IPA)によると、キャリア形成サポートについて、36.8%の企業が「特に実施していない」と回答している。また、IT人材の学びに関する会社の方針として、「本人主導」との回答は 46.5%であった。また、先端技術に触れている技術者は、さらに新たな技術を学習する意欲を示すが、これまでの技術中心に業務を行っている技術者は、安定志向で、これまでの技術でこのままの仕事を継続したいとの意向が強ため、新たな技術の学習意欲に乏しい傾向である。

技術者個人の学習は、多くがコンテンツ(書籍・eラーニング)等で実施されているが、勤務先に学習した技術を活用できる案件が少なく、または無く、実務での経験ができないことを課題とする技術者が多い。

上記を踏まえ、本事業では、開発する教育プログラムに企業の協力のもと「演習課題」を加え、実務に近い経験的な学習ができる教育プログラムの整備を目指している。

また、今後の情報産業は、これまでの技術から、DX等に対応するため、クラウドネイティブなシステム開発や、コンテナ技術等の効率の良い仕組みの開発や運用に移行してゆくことが予測されることから、開発手法や開発技術の移行を検討している企業に向けて、社員の技術習得に本事業のリカレント教育プログラムの活用について業界団体等を通して紹介することにより、情報技術者の技術アップデートの促進と、専門学校リカレン教育を推進することができる。

(3)開発する講座の概要

ⅰ)名称

コンテナ技術リカレント教育プログラム

ⅱ)講座に関する基本情報

| 基本情報 | 内容・目標等 |

|---|---|

| 対象とする職業・分野 | IT技術者(情報分野) |

| 学習ターゲット、目指すべき人材像 | コンテナ技術を使って、情報システム開発をできる情報技術者 |

| 対象者のレベル(当該プログラムの内容に関する基礎知識の有無) | アプリケーション開発またはLinxサーバー構築の経験がある |

| プログラム受講後に想定される受講者のキャリア・受講者が目指す姿 | ハイブリッド情報技術者 アプリ開発技術者 クラウドサーバー技術者 |

| 開発するプログラムの目標受講者数 (1期間あたり) | 40人 |

| 開発するプログラムの想定総授業時数 (1期間あたり) | 40時間 |

| 開発するプログラムの想定受講期間 (1期間あたり) | 3か月 |

| e-ラーニングの実施の有無 | 有 |

ⅲ)内容

課題を踏まえ、今回開発する教育カリキュラム・プログラムの全体像

本事業では、すでに技術者として実務を行っている者を対象にすることから、仮想化技術・コンテナ技術の基礎から実践レベルまでを学習するリカレント教育プログラムを開発する。これまでの教育プログラムに、コンテナ技術・クラウドネイティブなシステム開発等を加え、技術のアップデートを行う教育プログラムを開発する。

名称: コンテナ技術リカレント教育プログラム

ポリシー:

- 「ネットワーク技術者」「サーバー技術者」「アプリケーション技術者」等の情報技術者を対象とする。

- ※ネットワーク構築、アプリケーション開発の経験またはLinxサーバーの構築経験がある者を対象とする。

- コンテナ技術に加え、クラウドネイティブの概念やシステム開発について技術のアップデートをする教育プログラムとする。

- 知識領域の学習はビデオ学習とし、オンデマンドでの視聴ができるようにする。また、単元ごとに区切り、学習時間等の負荷を軽減する。

- 積み上げ式の教育プログラムを設計し、すでに保有している技術の内容は割愛して学習できる仕組みを構築する。

- 企業・業界団体からの情報をもとに、人材ニーズ等を考慮して学習の内容を構築する。

科目構成(本事業で開発する科目):

- 仮想化技術:20時間程度

- コンテナ技術基礎:20時間程度

- クラウドネイティブ概論:20時間程度

- 仮想化技術・コンテナ技術のシステム構築:20時間程度

- クラウドネイティブのシステム開発:30時間程度

- コンテナサーバーのセキュリティ:30時間程度

各科目の目的:

- 仮想化技術:これまでの仮想化技術を更新した仮想化技術のアップデート教育プログラム。

- コンテナ技術基礎:コンテナ技術の基本的な考え方、コマンド、単体アプリの開発等を学習する。

- クラウドネイティブ概論:クラウドネイティブでシステム開発をするための考え方、利用技術、開発手法等を学習する。

- 仮想化技術・コンテナ技術のシステム構築:仮想化技術・コンテナプラットフォーム等を利用したシステム開発、複数アプリの連携等について、演習を通してシステム開発の実践力を養成する。

- クラウドネイティブのシステム開発:クラウドネイティブなシステム開発について、演習課題を通して、実践力を養成する。

- コンテナサーバーのセキュリティ:コンテナのシステム開発・実行プラットフォームのセキュリティ確保の技術を学習し、企業等で使用するシステム開発を実践的に学習する。

デジタル化の進展により、多くのリソース(CPU、メモリ、ストレージ、ネットワーク等)が使用されるシステムが増大し、今後のデジタル化の進展についてリソース不足が懸念されている。多くのリソースが使われるこれまでの情報システムは、効率が下がり、レスポンスの時間等が長くなるため、生産性が低下する。コンテナの仮想化技術は、従来の仮想化技術では解決できなかった効率やレスポンスの時間の短縮が可能となり、生産性の向上に貢献する最新の技術である。また、これまでのシステム開発は、オーダーメード型で一からシステムの開発を行うものであったが、クラウド上にあるアプリケーションの組み合わせでシステム開発をする手法が用いられ

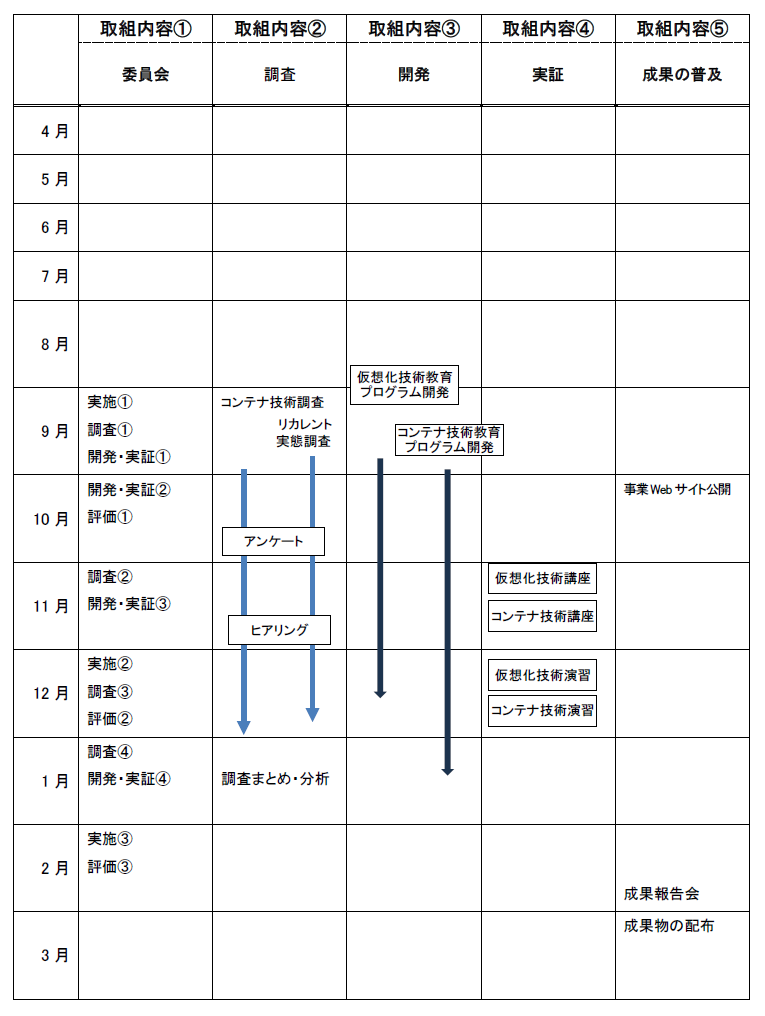

(4)具体的な取組

ⅰ)計画の全体像

令和5年度

- 調査

- 仮想化技術・コンテナ技術実態調査

- 情報産業リカレント教育実態調査

- 対象: IT企業

- 方法: アンケート、ヒアリング、文献調査

- 開発

- 仮想化技術の教育プログラム開発

- カリキュラム・VOD教材と学習資料、演習、確認テストを開発

- コンテナ技術基礎教育プログラム開発

- カリキュラム・VOD教材と学習資料、演習、確認テストを開発

- 仮想化技術の教育プログラム開発

- 実証講座

- 仮想化技術実証講座(eラーニング)

- 対象: 専門学校学生

- 定員: 20名

- 時期: 11月

- 時間: 10時間

- 仮想化技術演習講座(対面・ライブ授業)

- 対象: 専門学校学生

- 定員: 20名

- 時期: 12月

- 時間: 6時間

- コンテナ技術基礎講座(eラーニング)

- 対象: 専門学校学生

- 定員: 20名

- 時期: 11月

- 時間: 10時間

- コンテナ技術基礎演習講座(対面・ライブ授業)

- 対象: 専門学校学生

- 定員: 20名

- 時期: 12月

- 時間: 8時間

- 仮想化技術実証講座(eラーニング)

- 委員会

- 実施委員会: 3回

- 調査委員会: 4回

- 開発・実証委員会: 4回

- 評価委員会: 3回

令和6年度

- 調査

- 仮想化技術・コンテナ技術活用システム事例調査

- 対象: IT企業

- 方法: アンケート、ヒアリング、文献調査

- 仮想化技術・コンテナ技術活用システム事例調査

- 開発

- クラウドネイティブ概論

- カリキュラム・VOD教材と学習資料、演習、確認テストを開発

- 仮想化技術・コンテナ技術システム構築

- カリキュラム・VOD教材と学習資料、演習、確認テストを開発

- クラウドネイティブ概論

- 実証講座

- クラウドネイティブ概論実証講座(eラーニング)

- 対象: 専門学校学生

- 定員: 20名

- 時期: 10月

- 時間: 10時間

- クラウドネイティブ概論演習講座(対面・ライブ授業)

- 対象: 専門学校学生

- 定員: 20名

- 時期: 11月

- 時間: 8時間

- 仮想化技術・コンテナ技術システム構築実証講座(eラーニング)

- 対象: 専門学校学生

- 定員: 20名

- 時期: 10月

- 時間: 10時間

- 仮想化技術・コンテナ技術システム構築演習講座(対面・ライブ授業)

- 対象: 専門学校学生

- 定員: 20名

- 時期: 11月

- 時間: 8時間

- 指導者研修会

- 対象: 企業担当者・教員

- 定員: 20名

- 時期: 9月

- 時間: 10時間

- クラウドネイティブ概論実証講座(eラーニング)

- 委員会

- 実施委員会: 3回

- 調査委員会: 4回

- 開発・実証委員会: 4回

- 評価委員会: 3回

令和7年度

- 開発

- コンテナ技術リカレント教育モデルプログラム開発

- 令和7年度開発カリキュラムとこれまでの教育カリキュラムの取りまとめ

- クラウドネイティブのシステム開発

- カリキュラム・VOD教材と学習資料、演習、確認テストを開発

- コンテナサーバーのセキュリティ

- カリキュラム・VOD教材と学習資料、演習、確認テストを開発

- これまでの教育プログラムの見直し

- 指導者向け研修プログラム開発

- コンテナ技術リカレント教育モデルプログラム開発

- 実証講座

- クラウドネイティブのシステム開発実証講座(eラーニング)

- 対象: 専門学校学生

- 定員: 20名

- 時期: 9月

- 時間: 10時間

- クラウドネイティブのシステム開発演習講座(対面・ライブ授業)

- 対象: 専門学校学生

- 定員: 20名

- 時期: 10月

- 時間: 10時間

- コンテナサーバーのセキュリティ実証講座(eラーニング)

- 対象: 専門学校学生

- 定員: 20名

- 時期: 10月

- 時間: 10時間

- コンテナサーバーのセキュリティ演習講座(対面・ライブ授業)

- 対象: 専門学校学生

- 定員: 20名

- 時期: 11月

- 時間: 10時間

- 指導者研修会

- 対象: 企業担当者・教員

- 定員: 20名

- 時期: 9月

- 時間: 10時間

- クラウドネイティブのシステム開発実証講座(eラーニング)

- 委員会

- 実施委員会: 3回

- 開発・実証委員会: 4回

- 評価委員会: 3回

ⅱ)今年度の具体的活動

○実施事項の概要

【調査】仮想化技術・コンテナ技術実態調査

調査目的: 仮想化技術・コンテナ技術を使ったシステム開発のニーズや今後の状況を明らかにし、重要となる仮想化技術の領域を特定するとともに、技術者に求められる能力を把握する。

調査対象: IT企業(業界団体会員企業等)

- アンケート500社程度

- ヒアリング5社程度

調査手法: アンケート、ヒアリングおよび文献調査

調査項目:

- 仮想化技術・コンテナ技術を使ったシステム開発(事例)

- 今後のシステム開発に活用する重要技術

- 今後IT技術者に求められる技術・能力

- 仮想化技術・コンテナ技術の課題

分析内容(集計項目):

- 仮想化技術・コンテナ技術を使ったシステム開発の比率

- 今後の活用の方向性

- 求められる技術と技術者の割合

- システム開発に求められる重要技術領域

- 情報システム開発の課題と特定技術領域における課題を把握する。

成果(学び直し講座の開設)にどのように活用するか: 企業の求める仮想化技術・コンテナ技術の領域・レベル等を特定し、教育カリキュラム・教材の開発に活用する。リカレント教育・技術教育によって解決できる課題を特定し、教育内容・レベル等に反映する。

【調査】情報産業リカレント教育実態調査

調査目的: 情報産業・情報技術者のリカレント教育の取組みや課題を把握し、リカレント教育の推進や課題の対応策検討の資料とするため、実態を明らかにする。

調査対象: IT企業(業界団体会員企業等)

- アンケート500社程度

- ヒアリング5社程度

調査手法: アンケート、ヒアリングおよび文献調査

調査項目:

- リカレント教育の取組み、内容、形態、課題

- 社員・技術者の取組状況

- 社員教育・研修の実施状況

分析内容(集計項目):

- リカレント教育の取組状況(いつから実施か、実施内容、参加・利用人数、実施形態等)

- リカレント教育の課題を分類

- 事例(成功事例、失敗事例)

- 課題への対応策と今後の方向性

成果(学び直し講座の開設)にどのように活用するか: 企業や技術者の抱えるリカレント教育の課題ついて解決策の検討に活用する。内容面、技術面や学習時間等の課題について、開発する教育プログラムに対応策を入れ込むとともに企業・業界団体との体制構築の検討に活用する。

【開発】仮想化技術の教育プログラム開発(20時間程度)

- 教育カリキュラム・シラバス

- ビデオ教材

- 確認テスト

- 演習課題

- 資料集

内容: 知識領域(ビデオ教材 14時間程度を想定)

- 仮想化技術の概要

- サーバー仮想化の方式

- サーバー仮想化の仕組み

- プラットフォームとソフトウェアの分離

- ホストOS型

- ハイパーバイザー型

- モノリシック型ハイパーバイザー

- マイクロカーネル型ハイパーバイザー

- サーバー仮想化の構成要素

- 仮想環境の拡大

- ネットワークの仮想化

- 仮想化システムの運用管理

演習(演習課題)※対面またはオンラインライブ実習6時間程度を想定

- サーバー仮想化(実機演習)

- VMwareのインストール

- 仮想マシンの作成とOSのインストール

- 仮想マシンの構成

- 仮想ファイアウォールによるネットワーク保護

【開発】コンテナ技術基礎教育プログラム開発(20時間程度)

- 教育カリキュラム・シラバス

- ビデオ教材

- 確認テスト

- 演習課題

- 資料集

内容: 知識領域(ビデオ教材 12時間程度を想定)

- コンテナ技術の理解

- コンテナとは、従来の仮想化との違い

- 従来の仮想化とコンテナの違い

- コンテナ化のメリット

- 代表的なコンテナ型仮想環境用のプラットフォームの学習(事例)

- Docker

- Dockerとは

- Dockerのアーキテクチャ

- Dockerの基本的な使い方

- Dockerイメージの作成

- Kubernetes

- Kubernetesとは

- Kubernetesの歴史・役割

- メリット

- アーキテクチャ

- クラスタの全体像

- マニフェスト

- コントロールプレーン

- マスターノード

- ワーカーノード

- Docker

演習(対面またはオンラインライブ実習)

- Dockerを使った演習

- Dockerの使い方

- Dockerイメージを作成する方法

- Kubernetesを使った演習

- Kubernetesの使い方

- 認証情報

- ノードの確認

- リソースの作成・確認・削除

- コンテナのネットワーク設定

- コンテナのボリューム設定

- 複数コンテナの作成

- 複数サーバーへのコンテナの作成・管理

- 複数サーバーへの複数コンテナの作成・管理

実証講座:

- 仮想化技術講座:仮想化技術の教育プログラムのビデオ教材を利用したオンライン講座

- 対象:IT技術者(専門学校生)

- 定員:20名

- 時期:11月

- 時間:10時間

- 仮想化技術演習:仮想化技術の教育プログラム演習課題を利用した講座

- 対象:IT技術者(専門学校生)

- 定員:20名

- 時期:12月

- 時間:6時間(対面とライブ配信)

- コンテナ技術基礎講座:コンテナ技術基礎教育プログラムのビデオ教材を利用したオンライン講座

- 対象:IT技術者(専門学校生)

- 定員:20名

- 時期:11月

- 時間:10時間

- コンテナ技術基礎演習:コンテナ技術基礎教育プログラムの演習課題を利用した講座

- 対象:IT技術者(専門学校生)

- 定員:20名

- 時期:12月

- 時間:8時間(対面とライブ配信)

本事業では、知識領域をVOD、演習部分を対面またはオンラインライブ授業で実施する教育プログラム開発をする予定である。演習については、対面・オンラインライブ授業での実施での教育効果が高いと考えているが、日本のリカレント教育の現状、受講者の状況を踏まえ、演習も含めた学習内容のすべてをオンデマンドで学習できるようVODを整備する予定である。

本年度の教育プログラム内容は、基礎的な要素が多いので知識伝達部分(12~14時間程度)、演習部分(各6~8時間程度)を開発する予定であるが、次年度以降の教育プログラム開発においては、応用、実践領域になるので、知識領域をまとめて学習する内容のVODは極力少なくし、演習を進める(実施する)ためのVOD作成及び教育内容を検討している。本年度事業計画書に記載の次年度以降の教育プログラムのVODは、VODでガイドしながら演習を行うものとなる予定である。

【成果の普及】:

- 成果物の配布

- 成果報告会の実施

- 成果のホームページでの公開

【委員会】:

実施委員会: 3回開催、13名

- 事業計画の承認および全体の方向性の確認、事業の進捗状況の確認と予算執行管理。

調査委員会: 4回開催、7名

- 調査の調査企画、調査項目、対象、分析方法等を検討する。

開発・実証委員会: 4回開催、9名

- 教育プログラムの企画と概要立案、カリキュラム・ビデオ教材・確認テスト・演習課題内容検討~決定、開発仕様に関する検討協議。

評価委員会: 3回、5名

- 教育プログラムの検証・評価、実証講座の検証・評価。

○事業を実施する上で設置する会議

| 会議名① | 実施委員会 | ||

| 目的・役割 | 方針決定、業界団体・企業連携推進、執行管理、各委員会設置と進捗管理、成果の普及 | ||

| 検討の具体的内容 | ・事業方針策定 ・事業進捗管理 ・予算執行管理 ・各委員会進捗管理 ・リカレント教育・リスキル教育の検討 ・成果の活用・普及 ・他の委員会との連携 ・企業、業界団体との連携 ・課題の検討 |

||

| 委員数 | 13 人 | 開催頻度 | 3回 |

| 会議名② | 調査委員会 | ||

| 目的・役割 | 仮想化技術・コンテナ技術の実態と情報産業界のリカレント教育の事態を明らかにし、教育プログラムおよびリカレント教育の継続的実施体制構築のための基本資料とする | ||

| 検討の具体的内容 | 調査実施内容の検討・実施 調査項目の検討~決定 調査先企業の情報集約とアンケ^と送付先、ヒアリング実施先の検討 調査回答の分析・確認 調査報告内容の確認 | ||

| 委員数 | 7人 | 開催頻度 | 4回 |

| 会議名③ | 開発・実証委員会 | ||

| 目的・役割 | ・仮想化技術の教育プログラム開発 ・コンテナ技術基礎教育プログラム開発 ・実証講座の実施 | ||

| 検討の具体的内容 |

| ||

| 委員数 | 9人 | 開催頻度 | 4回 |

| 会議名④ | 評価委員会 | ||

| 目的・役割 | 実証講座結果分析 プログラムの検証 評価基準方法決定 | ||

検討の 具体的内容 | ・本事業の教育プログラム(カリキュラム・教材、他)が育成すべき人材に一致しているかを検討・協議~評価 ・実証講座結果の確認と評価 ・成果の活用(利用できるのもかどうか)や普及(方法や対象)に関する評価 ・評価項目、評価方法、評価手法の検討・協議 ・評価者の選定と評価の依頼 | ||

| 委員数 | 5人 | 開催頻度 | 3回 |

○事業を実施する上で設置する調査

| 調査名 | 仮想化技術・コンテナ技術実態調査 |

| 調査目的 | 仮想化技術・コンテナ技術を使ったシステム開発のニーズや今後の状況を明らかにし、重要となる仮想化技術の領域を特定するとともに、技術者に求められる能力を把握する。 |

| 調査対象 | IT企業(業界団体会員企業等) アンケート500社程度 ヒアリング 5社程度 |

| 調査手法 | アンケート、ヒアリングおよび文献調査 |

| 調査項目 | 仮想化技術・コンテナ技術を使ったシステム開発(事例)、今後のシステム開発に活用する重要技術、今後IT技術者に求められる技術・能力、仮想化技術・コンテナ技術の課題、 |

| 分析内容(集計項目) | 仮想化技術・コンテナ技術を使ったシステム開発の比率~今後の活用の方向性、求められる技術と技術者の割合、システム開発にもおめられる重要技術領域、情報システム開発の課題と特定技術領域にける課題を把握する。 |

| 学び直し講座の開設にどのように反映するか(活用手法) | 企業の求める仮想化技術・コンテナ技術の領域・レベル等を特定し、教育カリキュラム・教材の開発に活用する。 リカレント教育・技術教育によって解決できる課題を特定し、教育内容・レベル等に反映する。 |

| 調査名 | 情報産業リカレント教育実態調査 |

| 調査目的 | 情報産業・情報技術者のリカレント教育の取組みや課題を把握し、リカレント教育の推進や課題の対応策検討の資料とするため、実態を明らかにする。 |

| 調査対象 | IT企業(業界団体会員企業等) アンケート500社程度 ヒアリング 5社程度 |

| 調査手法 | アンケート、ヒアリングおよび文献調査 |

| 調査項目 | リカレント教育の取組み、内容、形態、課題、社員・技術者の取組状況 社員教育・研修の実施状況 |

| 分析内容(集計項目) | リカレント教育の取組状況(いつから実施か、実施内容、参加・利用人数、実施形態等)、リカレント教育の課題を分類、事例(成功事例、失敗事例)、課題への対応策と今後の方向性 |

| 学び直し講座の開設にどのように反映するか(活用手法) | 企業や技術者の抱えるリカレント教育の課題ついて解決策の検討に活用する。内容面、技術面や学習時間等の課題について、開発する教育プログラムに対応策を入れ込むとともに企業・業界団体との体制構築の検討に活用する。 |

○講座の開設に際して実施する実証講座の概要

| 実証講座の対象者 | ①仮想化技術講座 IT技術者(専門学校生) ②仮想化技術演習 IT技術者(専門学校生) ③コンテナ技術基礎講座 IT技術者(専門学校生) ④コンテナ技術基礎演習 IT技術者(専門学校生) |

| 期間(日数・コマ数) | ①仮想化技術講座 10時間 程度 ②仮想化技術演習 6時間 程度 ③コンテナ技術基礎講座 10時間 程度 ④コンテナ技術基礎演習 8時間 程度 |

| 実施手法及び実施内容 | ①仮想化技術講座 VOD(eラーニング) ②仮想化技術演習 対面またはライブ配信 ③コンテナ技術基礎講座 VOD(eラーニング) ④コンテナ技術基礎演習 対面またはライブ配信 |

| 想定される受講者数 | ①仮想化技術講座 20名 ②仮想化技術演習 20名 ※①仮想化技術講座受講者 ③コンテナ技術基礎講座 20名 ④コンテナ技術基礎演習 20名 ※③コンテナ技術基礎講座受講者 |

ⅲ)取組を効果的・効率的に実施するための工夫

- 社会人の学習を支援するため、短期間・コンパクトに効率よく学習できる教育プログラムを整備する。

具体的には、

①ビデオによるオンデマンド学習と、対面・ライブ配信による学習を組み合わせ、業務から離れなくても学習できる手法を用いる。

②学習期間を短期間にするため、積み上げ式で複数の教育プログラムを提供する体制を企業・業界団体と連携して整備し、働きながらでも学習できるよう、受講や学習の負荷を軽減する。

- 学習効果の計測を行い、結果をすぐにフィードバックできる仕組みを導入する。

- アクティブラーニング手法を用いた演習により、主体的に学習し、技術を効率よく理解する。

- コンテナプラットフォームの操作方法だけでなく、具体的にコンテナ技術を利用したアプリケーションを開発する実習を通して、実践的に学習する。

- 実際の業務で使用されるAWS、GCP、Docker、Kubernetes等を使用、演習課題を通して、実務と同等の技術習得ができる教育プログラムを整備する。

- 企業・業界団体の協力により、実際にコンテナプラットフォームを利用したアプリケーション開発案件を基に演習を設計する。

- 指導者の育成を行う教育プログラムを整備し、指導者の不足する専門学校への派遣やリカレント教育プログラムの導入を支援する。

(5)事業実施に伴う成果物(成果報告書を除く)

【令和5年度】

調査報告書

仮想化技術・コンテナ技術実態調査、情報産業リカレント教育実態調査の結果を取りまとめた冊子。

カリキュラム

仮想化技術、コンテナ技術基礎の教育カリキュラム。

仮想化技術VOD教材と学習資料

これまでの可能化技術の教育内容を更新した教育教材。知識領域はビデオ教材とし、演習は対面または双方向ライブ授業で実施を想定。

コンテナ技術基礎VOD教材と学習資料

コンテナ技術の基礎を学習するための教育協会。知識領域はビデオ教材とし、演習は対面または双方向ライブ授業で実施を想定。

AWSとDockerを使用した演習の開発を予定している。

【令和6年度】

調査報告書

仮想化技術・コンテナ技術活用システム事例調査も結果を取りまとめた冊子。

カリキュラム

クラウドネイティブ概論、仮想化技術・コンテナ技術のシステム構築の教育カリキュラム。

クラウドネイティブ概論VOD教材と学習資料(冊子)

クラウドネイティブなシステム開発について学習する教育教材。知識領域はビデオ教材とし、演習は対面または双方向ライブ授業で実施を想定。

仮想化技術・コンテナ技術のシステム構築VOD教材と学習資料(冊子)

仮想化技術・コンテナ技術を使用したシステム開発技術の学習教材。知識領域はビデオ教材とし、演習は対面または双方向ライブ授業で実施を想定。AWSとDocker、Kubernetesを使用した演習の開発を予定している。

【令和7年度】

カリキュラム

クラウドネイティブのシステム開発、コンテナサーバーのセキュリティの教育カリキュラムとこれまでの教育カリキュラムを取りまとめ、情報技術者対象のコネクト技術のリカレントモデル教育カリキュラムを開発する。

クラウドネイティブのシステム開発VOD教材と学習資料(冊子)

クラウドネイティブのシステム開発について学習する教育教材。知識領域はビデオ教材とし、演習は対面または双方向ライブ授業で実施を想定。

コンテナサーバーのセキュリティ教材VOD教材と学習資料(冊子)

コンテナサーバーのセキュリティを学習する教育教材。知識領域はビデオ教材とし、演習は対面または双方向ライブ授業で実施を想定。

指導者向け研修プログラム

指導者育成のための研修内容、スケジュール等をまとめたもの。研修内容はこれまでの教材の再編成と教育手法を取りまとめて利用する予定。

企業担当者対象

教えるための技術・資料をまとめたテキストと研修内容、スケジュール。

教員対象

コンテナ技術、クラウドネイティブの学習内容を取りまとめたテキストと研修内容、スケジュール。

(6)事業実施によって達成する成果及び測定指標

| KPI(成果測定指標) | 単位 | 事業開始前 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||

| 【必須】開発するプログラムの受講者数 | 目標値 | 人 | 40 | 80 | 120 | ||

| 実績値 | 人 | ||||||

| 達成度 | % | ||||||

(上記KPIの測定手法) | |||||||

| KPI(成果測定指標) | 単位 | 事業開始前 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||

実証講座受講者からの評価 ※肯定的な意見の率 | 目標値 | % | 80%以上 | 80%以上 | 80%以上 | ||

| 実績値 | |||||||

| 達成度 | % | ||||||

(上記KPIの測定手法) | |||||||

| KPI(成果測定指標) | 単位 | 事 業 開始前 | 令 和 5年度 | 令 和 6年度 | 令 和 7年度 | ||

| 想定する教育目標の達成率 | 目標値 | % | 80%以上 | 80%以上 | 70%以上 | ||

| 実績値 | |||||||

| 達成度 | % | ||||||

(上記KPIの測定手法) | |||||||

| KPI(成果測定指標) | 単位 | 事業開始前 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||

企業からの評価 ※肯定的な意見の率 | 目標値 | % | 70%以上 | 80%以上 | 80%以上 | ||

| 実績値 | |||||||

| 達成度 | % | ||||||

(上記KPIの測定手法) 事業参画企業・業界団体会員企業に実証講座を受講いただき、受講修了後のアンケートにより、肯定的な意見を集計する | |||||||

| KPI(成果測定指標) | 単位 | 事業開始前 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||

| プログラムの導入専門学校数 | 目標値 | 校 | 3 | 3 | 10 | ||

| 実績値 | |||||||

| 達成度 | % | ||||||

(上記KPIの測定手法) | |||||||

| KPI(成果測定指標) | 単位 | 事業開始前 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||

| 本事業の成果物を使ったリカレント教育実施する専門学校数 | 目標値 | 校 | 1校 | 3校 | 3校 | ||

| 実績値 | |||||||

| 達成度 | % | ||||||

(上記KPIの測定手法) | |||||||

| KPI(成果測定指標) | 単位 | 事業開始前 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||

| プログラムの企業研修への活用企業数 | 目標値 | 社 | 2 | 4 | 8 | ||

| 実績値 | |||||||

| 達成度 | % | ||||||

(上記KPIの測定手法) | |||||||