事業内容の説明

事業の内容等

(1)事業の趣旨・目的

2020年4月、新型コロナウイルス感染症拡大防止による緊急事態宣言により、教育機関は臨時休校となったが、多くの専門学校が在宅でも学習ができる遠隔授業を行った。遠隔教育は、感染症の長期化や疫病、災害が発生した際に、学習を止めずに提供できる教育の方法として期待されている。

一方で、遠隔教育の課題として、教員からは、「実習・実技の実施が難しいこと」「モチベーション維持やフォローの方法が未整備」などが挙げられ、学生は、「理解しにくい」「相互のやり取りの機会がない」等を挙げている。

本事業では、課題を解決のため、情報系専門学校を対象に、講義やプログラム実習・実技、グループワーク等の授業を遠隔で行うモデルを、先端技術を活用して構築する。授業の形態に応じて、Web会議システム、ボイスチャット、XR(VR・AR・MR)、センシングや出席管理ツール等を複合的に用いて、体感型双方向遠隔教育モデルを構築する。業界団体や企業、専門学校と連携し、学生フォローの方法やコスト・費用、在宅学習が長期化した場合の学生間の交流の設計等、学校運営上、持続可能であり、疫病や災害時でも、質を落とすことなく職業教育を継続できる遠隔教育導入モデルを構築・検証をする。

(2)当該モデルが必要な背景

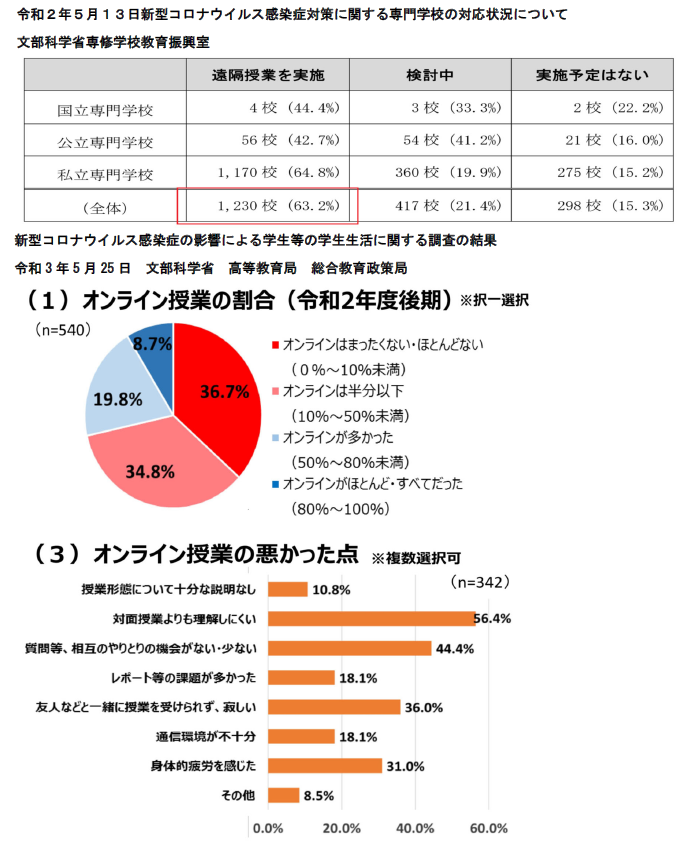

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2020年4月の緊急事態宣言で対人接触や移動が制限される中、多くの専門学校は一定期間の休校措置を取った。休校期間中、学習を止めないため、遠隔授業を実施した。(令和2年5月11日時点で1230校が遠隔授業を実施)

一方で緊急事態宣言が解除された後には、対面授業や対面と遠隔授業との併用など何らかの形で対面授業を実施する学校が多くなった。令和2年度後期授業ではオンライン授業の割合は、「まったくない」36.7%、「半分以下」34.8% で ほとんどがオンライン授業だった割合は、8.7%で1割に満たない状態であった。

コロナ禍により取り組みの進んだ遠隔授業であるが、教員からは①学生の通信環境に関する対応、②教員の能力により差が出ること、③対面授業に比べ教員の負担が大きいこと、④出席管理や学習評価の方法が確立していないこと、⑤遠隔授業では行えない内容があること、⑥学生のモチベーション維持や学生フォローの方法が確立していないことなどの課題が挙げられている。また、学生からは、「対面授業より理解しにくい」「質問等、相互のやり取りの機会がない・少ない」「友人などと一緒に授業を受けられない」等の意見があった。

本事業では、遠隔教育の課題を解決するため、「センシング」「AR/VR」「CBT」「LMS」「Web会議システム」などの先端技術を複合的に利用して、講義、実習・実技、グループワーク等の授業を遠隔教育で行うモデルを研究実証し、質を落とすことなく学習を提供できるようにするための遠隔教育導入モデルを構築する。

遠隔教育の課題に対応し、今後さらに対人接触や移動が制限される状況や疫病、災害等になっても学習を止めず、質を落とすことなく学習を継続できる仕組みの導入や構築は、専門学校における職業人材の養成にとって重要かつ必要な取組みである。

情報系専門学校では、コロナ禍の休校期間において、多くの学校が遠隔で授業を実施したが、講義授業はWeb会議システムや映像配信での実施が中心であった。実習・実技の遠隔授業は、一部では行われていたが、実施方法が標準化されておらず、教員のスキル等、担当教員への依存度が高く、誰もが同様の遠隔授業を行える状態にはなっていないのが現状である。多くの学校では、実習・実技等は、感染症対策を十分にした状態での対面授業での実施を選択している。疫病や災害時に質を落とすことなく職業教育を継続するためには、専門学校の特徴でもある実習・実技の遠隔授業実施方法の構築が必須である。

本事業の遠隔教育導入モデルの構築は、前提として疫病や災害等で学校に通えない状況において、フルリモートの環境で実習・実技の遠隔教育実施も含めたモデルを想定している。通常時、対面授業・遠隔授業のそれぞれのメリットを活かして教育を実施すればよいが、コロナ禍のような疫病や災害等により、長期間休校せざるを得ない状況でも学習を止めることなく、教育の質を落とすことのない職業教育実施が求められていると考えるからである。

近年、情報技術の急速な進歩により、ビッグデータ、人工知能、ロボット、IoTといった情報技術が社会システムの中へ実装されはじめていた。2020 年以降、コロナ禍により、非対面・非接触があらゆる社会活動において求められ、先端のデジタル技術が急速に進展した。これまで高額であったデジタルツールやシステムが比較的安価に、容易に利用できるようになり、オンライン上でできる教育も様々なことが実現可能となった。本事業では、通常行われている講義、実習(個人)、実習(グループワーク)を遠隔授業で行うための先端技術のツールの種類・使用方法・使用機能などを整理し、遠隔授業モデルとして取りまとめる。先端技術を複合的に用いて遠隔授業を構成するため、実証には操作・使用方法などに慣れていることが重要である。このため、教員・学生ともにデジタル技術を比較的使い慣れている情報系専門学校の授業を対象にモデルを構築する。遠隔授業導入モデル構築とともに、情報産業の企業では、リモートワーク等が進んでおり、就職先によってはフルリモートで業務を行う可能性もあるため、学生のオンラインでのプログラム共同開発や遠隔コミュニケーション、ツールを使いこなす能力も養成する。また、構築する遠隔教育導入モデルは、教員の操作スキル等の向上が必要ではあるが、情報系以外の専門学校においても活用可能なものを想定している。

本事業におけるフルリモートを想定した遠隔教育導入モデルでは、授業実施に加え、休憩時間等における雑談や友人・教員・講師等との情報交換やその他の交流等をオンライン上に設計する。コロナ禍のオンライン学習期間に「友人ができない」ことが課題として挙がったが、SNS等で、オンラインのみでの交流も経験している世代が「友人ができない」のは機会や場が設計されていないからである。通常時は、様々な場面で学生同士の接触があるが、オンライン授業ではその機会が極端に少ない。本事業では、学生間、学生教員間等の授業時間以外の交流を促進するため、企業と連携しリモートワーク等で社員間のコミュニケーション円滑化に効果のあった方法等を参考に、先端技術を用いてオンライン上に教室・実習室・相談室、休憩室等を設置し、学生間・学生教員間等のコミュニケーションの円滑化を図るとともに、オンラインによる学生フォローの仕組みを検討・構築する。学生の悩みや学習相談への対応を通して孤独感や疎外感、不安感を払拭し、授業への参加意識、学校・学部・学科・クラス等への帰属意識が醸成され、学習モチベーションの向上が期待できる。

本事業では、対面と遠隔授業で同様の講座を実施し、比較することでメリットや教育効果を検証する。また、遠隔教育を実施するためのコストを明らかにし、学校運営において持続可能なモデルであるかを検証する。本事業で構築する、遠隔教育導入モデルは、疾病や災害時または、学生が入院している状態や遠隔地にいる場合等、遠隔教育のメリットを活かして質を落とすことなく職業教育を提供し、継続してゆくために必要不可欠な取組みであり、かつ重要である。

(3)遠隔教育の導入方策とそのモデル化の概要

- 講義遠隔授業

使用する機器:

学校側:パーソナルコンピュータ(2~3台)、プロジェクター、Webカメラ、その他通信に必要な機材・環境、360度カメラ

学生側:パーソナルコンピュータ(またはタブレットPC)、Webカメラ、その他通信に必要な機材・環境、(AR利用時スマホ)

※通信環境が十分でない学生は、学校の空き教室・Wi-fi環境を使用して受講

ソフトウェア:

パワーポイント、Discord、zoom、Slack、アイトラキングツール、出席管理ツール、テスト配信システム、ARアプリ等、他

導入範囲:

講義中心の授業(本事業では情報処理の基礎科目から選択)

※情報処理の基礎科目の講義授業を遠隔授業で実施して、講義遠隔授業モデルとして検証する。構築されたモデルは、教育課程で実施する他の座学での検証を含め、導入・活用する。

方法:

協力専門学校学生を対象に遠隔授業、対面授業それぞれで学習するグループに同一内容の授業を実施し、比較から教育効果等を検証する。

- 講義遠隔授業 想定している方法

・Web会議ツール

講師およびパワーポイント資料または講義している教室の映像をライブ配信

・ボイスチャット

音声配信、録音(Web会議ツールは参加者全員に音声が届くが、ボイスチャットは特定の相手 のみと会話が可能であり、個人別に音声の記録ができるため)「discord」などを想定

・Webコミュニケーションツール

資料配布、連絡「Slack」などを想定

・アイトラキングツール

授業時の学生の視線をトラッキング、講師は、リアルタイムでモニターし、学生の状態を把握しながら、休憩、小テストや発言を促すタイミングを計る(トラッキングデータは分析を行うデータとして記録する) WindowsのTobii などを想定

・出席管理ツール

アイトラキングと連携した出欠管理を導入する。zoom等のWeb会議ツールの入退出ログとアイトラキングにより、出席管理を行うことを想定。(オンデマンド配信についてもWeb会議ツール使用で対応を想定)

※入室後、音声・ビデオをオフの状態にすると離席等の把握ができないため、入退室ログとアイトラッキング、テスト回答等を併用して対応

■アイトラッキングと出席管理ツール(Web会議システム・LMS等)の連携による出欠状況の把握と確認について

出席管理ツールでは、遠隔授業の入退出の記録しか残らないため、入室後、遠隔授業を視聴せずに別の作業や外出をしても確認することが出来ない。アイトラッキングツールを併用して、出欠管理ツールの入退出の記録に紐づけて視線データを記録することで、出欠の正確な確認ができるようになる。また、視線データをリアルタイムで表示し、視線が外れている学生への声掛けや指導に活用することにより、授業の緊張感や臨場感等の体感を向上させるとともに、学生の授業参加状況の把握ができる。

・音声-テキスト変換ツール

授業時の講師の音声をテキストに変換し、オンデマンドのビデオに挿入し復習や欠席者フォローに使用する。また、授業時のすべての会話をテキストに変換し、データとして蓄積する。(将来的にテキストマイニング等 解析を行う元データとする。本事業では解析までは実施しない)MS-word、googleドキュメント等を想定

・テスト配信システム

授業の途中の小テスト、授業終了時の確認テストの配信を行う。(回答がデジタルデータ処理できるもの、Web会議ツールの機能の活用を検討する) zoom、googleフォーム等を想定

・リアルタイムARアプリ

講師や説明に必要なものなどが自宅や講座を視聴している場所に存在するように演出する。スマホ画面に表示することを想定しているが、ARグラス等を利用すれば、よりリアルな体感が得られる。アプリを開発予定

時間数:

10時間程度(実施する遠隔授業実証講座の時間数)

※学科における講義科目全体の時間数 約720時間(2年課程の時間数)

※授業実施方法の違いによる、学生モチベーションの変化を分析 また、授業以外での学生フォローの在り方も検討する。

※効果的な遠隔授業の方法を精査し、対面授業と変わりない教育効果を得られる遠隔授業の実施方法を学生の学習達成度等で分析する。

- 実習・実技(個人・グループ)遠隔授業

使用する機器:

学校側:パーソナルコンピュータ(2~3台)、プロジェクター、Webカメラ、その他通信に必要な機材・環境、360度カメラ

学生側:パーソナルコンピュータ(またはタブレットPC)、Webカメラ、その他通信に必要な機材・環境、(AR利用時スマホ)

※通信環境が十分でない学生は、学校の空き教室・Wi-fi環境を使用して受講

ソフトウェア:

Discord、zoom、Slack、リモートデスクトップ機能、オンライン実行環境、開発プラットフォーム、出席管理ツール、ARアプリ等、他

導入範囲:

実習・実技の個別指導・グループでのプログラム実習の授業(本事業では情報処理の基礎科目から選択)

※プログラミング実習を遠隔授業の実習・実技の実施モデルとして構築する 構築されたモデルは、教育課程で実施する他の実習・実技での検証を含め、導入・活用する

方法:

協力専門学校学生を対象に遠隔授業、対面授業それぞれで学習するグループに同一内容の授業を実施し、比較から教育効果等を検証する。

- 遠隔授業 想定している方法

・Web会議ツール

講師およびパワーポイント資料または教室の映像をライブ配信。

※グループ実習実施時は、zoomのブレイクアウトルームのようにグループごとに区切った会議室で実施

・ボイスチャット

音声配信、録音(Web会議ツールは参加者全員に音声が届くが、ボイスチャットは特定の相手のみと会話が可能なため)「discord」などを想定

・Webコミュニケーションツール

資料配布、連絡「Slack」などを想定

・出席管理ツール

zoom等のWeb会議ツールの入退出ログで把握する。

※グループ実習時、入室後、音声・ビデオをオフの状態にすると離席等の把握できないため、アイトラッキング等を併用して対応

■アイトラッキング等の併用による出欠確認について

Web会議システムやLMSのアクセスログに紐づけて、アイトラッキングのデータを保管し、出欠記録とするとともに、視線データをリアルタイムで表示し、授業時間中に5分以上視線が画面から外れている学生について、講師や教員にアラートで知らせる等、学生の出欠状態を把握・確認できる仕組みを想定している。

・リアルタイムARアプリ

講師や説明に必要なものなどが自宅や講座を視聴している場所に存在するように演出する。スマホ画面に表示することを想定しているが、ARグラス等を利用すれば、よりリアルな体感が得られる。ARアプリを開発予定

・リモートデスクトップ機能

学生のPCを遠隔で講師が操作することができる機能で、個別実習・実技はすべてこの機能を用いて実施する。講師が横に居て直接指導している状況が再現できる。Windows機能または、googleChromeリモートデスクトップの使用を想定

・開発プラットフォーム

実習にオンライン上の開発プラットフォームを利用、パソコンの環境設定などが不要であるため授業の効率向上のため使用をする。Githubなどを想定

※開発プラットフォームとは、ソースコードやファイルの階層構造などの変更履歴を記録・追跡するためのバージョン管理をする仕組みと変更の許可、及び開発のために必要なツールや公開されているソースコードを利用するための共通基盤となる標準環境である。最新のソースコードとともに、以前のソースコードも記録され、作業分担ごとの進捗やプログラムの変更履歴が明確になる。また、ソースコードは、プログラム言語や対応するOS等に関係なく、保存管理ができる。ソースコードや階層構造・階層内のファイルの変更などは、レビューして承認を得なければ反映されない仕組みで、複数の人間がかかわるソフトウェア開発では、特に必要なプラットフォームである。

・オンライン実行環境

実習・実技で学生が作成したプログラムを実行する環境。Web上の実行環境を想定

時間数:

個人実習 1人15分程度の指導 3時間×2日間程度

グループ実習 5時間×2日間程度

(実施する遠隔授業実証講座の時間数)

※学科における講義科目全体の時間数 約540時間(2年課程の時間数)

※授業実施方法の違いによる、学生モチベーションの変化を分析 また、授業以外での学生フォローの在り方も検討する。

※効果的な遠隔授業の方法を精査し、対面授業と変わりない教育効果を得られる遠隔授業の実施方法を学生の学習達成度等で分析する。

- グループワーク遠隔授業①(VR・MR・AR等を使用しないグループワーク)

使用する機器:

学校側:パーソナルコンピュータ、プロジェクター、Webカメラ、その他通信に必要な機材・環境、学生側:パーソナルコンピュータ(またはタブレットPC)、Webカメラ、その他通信に必要な機材・環境、

※通信環境が十分でない学生は、学校の空き教室・Wi-fi環境を使用して受講

ソフトウェア:

パワーポイント、Discord、zoom、Slack、アイトラキングツール、出席管理ツール、オンラインホワイトボードツール等、リアルタイムARアプリ等、他

導入範囲:

PBL・アイデアソン等グループワークの授業(情報処理の基礎科目から選択)

※システム開発のアイデアソン等の内容を想定

構築されたモデルは、教育課程で実施する他のグループワーク・ディスカッションの授業での検証を含め、導入・活用する

方法:

協力専門学校学生を対象に遠隔授業、対面授業それぞれで学習するグループに同一内容の授業を実施し、比較から教育効果等を検証する。

- グループワーク遠隔授業① 想定している方法

・Web会議ツール

講師およびパワーポイント資料または講義している教室の映像をライブ配信

zoomのブレイクアウトルーム等、グループワーク時はグループごとに会議室を用意でき、一括に管理できることを想定

・ボイスチャット

音声配信、録音(Web会議ツールは参加者全員に音声が届くが、ボイスチャットは特定の相手のみと会話が可能なため)「discord」などを想定、音声はリアルタイムでテキスト化、講師が確認できる状態にして、学生の参加状態の状況、グループワークの状態を把握し指導できるようにする。

・Webコミュニケーションツール

資料配布、連絡「Slack」などを想定

・アイトラキングツール

授業時の学生の視線をトラッキング、講師は、リアルタイムでモニターし、学生の状態を把握しながら、休憩や助言のタイミングを計る(トラッキングデータは分析を行うデータとして記録する)WindowsのTobii を想定

・出席管理ツール

アイトラキングと連携した出欠管理を行う。zoom等のWeb会議ツールの入退出ログとアイトラキングにより、出席管理を行うことを想定。

※入室後、音声・ビデオをオフの状態にすると離席等の把握できないため、アイトラッキング、テスト回答、入退出ログ等を併用して対応

・音声-テキスト変換ツール

授業時の講師の音声をテキストに変換し、オンデマンドのビデオに挿入し復習や欠席者フォローに使用する。また、事業時のすべての会話をテキストに変換し、データとして蓄積する。(将来的にテキストマイニング等、解析を行う元データとする。本事業では解析までは実施しない)MS-word、googleドキュメント等を想定

・ホワイトボードツール

グループワークの進行を支援するオンライン上のホワイトボード。議論の内容やアイデア等の書き出し等、通行のホワイトボードと同様に使用

時間数:

10時間程度(実施する遠隔授業実証講座の時間数)

※学科における講義科目全体の時間数 約36時間(2年課程の時間数)

※授業実施方法の違いによる、学生モチベーションの変化を分析 また、授業以外での学生フォローの在り方も検討する。

※効果的な遠隔授業の方法を精査し、対面授業と変わりない教育効果を得られる遠隔授業の実施方法を学生の学習達成度等で分析する。

- グループワーク遠隔授業②(VR・MR・AR等を使用するグループワーク)

使用する機器:

学校側:パーソナルコンピュータ、Webカメラ、その他通信に必要な機材・環境

学生側:パーソナルコンピュータ(またはタブレットPC)、Webカメラ、その他通信に必要な機材・環境、(VRゴーグル)

※通信環境が十分でない学生は、学校の空き教室・Wi-fi環境を使用して受講

ソフトウェア:

Slack、VRSNS、VRSNSに対応したSDK等、リアルタイムMRアプリ等、他

導入範囲:

PBL等のグループワークの授業(本事業では情報処理の基礎科目から選択)

※システム開発のアイデアソン等の内容を想定

構築されたモデルは、教育課程で実施する他のグループワーク・ディスカッションの授業での検証を含め、導入・活用する

方法:

協力専門学校学生を対象に遠隔授業、対面授業それぞれで学習するグループに同一内容の授業を実施し、比較から教育効果等を検証する。

また、XRを使用しないグループ、使用するグループを比較し体感や参加意識等の効果を検証する。

- グループワーク遠隔授業② 想定している方法

・Webコミュニケーションツール

資料配布、連絡「Slack」などを想定

・VRSNS

無料で使用できるVRSNS(メタバース)上に教室やグループワークで使用する場所を作成し、グループワーク授業を行う。Cluster、VRChet、spatial等を想定、リアルタイムARを利用して、自身をそのままメタバース上に再現できる仕組みの活用やアバターを各自の顔にすることで、現実感やコミュニケーションの円滑化を図る。

基本的にすべてVRSNS上の機能を使用することを想定、録画・録音は画像編集ツール等を使用する予定(OBS Studio等を想定)

時間数:

1時間×10日 10時間程度(実施する遠隔授業実証講座の時間数)

※学科における講義科目全体の時間数 約36時間(2年課程の時間数)

※授業実施方法の違いによる、学生モチベーションの変化を分析 また、授業以外での学生フォローの在り方も検討する。

※効果的な遠隔授業の方法を精査し、対面授業と変わりない教育効果を得られる遠隔授業の実施方法を学生の学習達成度等で分析する。

- 実習室・相談室・休憩室等のスペースの確保

使用する機器:

学校側:パーソナルコンピュータ、Webカメラ、その他通信に必要な機材・環境、

学生側:パーソナルコンピュータ(またはタブレットPC)、Webカメラ、その他通信に必要な機材・環境、(VRゴーグル)

※通信環境が十分でない学生は、学校の空き教室・Wi-fi環境を使用して受講

ソフトウェア:

VRSNS、VRSNSに対応したSDK等、他

導入範囲:

授業時間以外の学生の状態(休憩中・自習中・教室に滞在・休憩室に滞在・ログアウト中・会話OK・会話NGなどをオンライン上にビジュアル的に表現し、学生間、学生教員間の雑談、情報交換、学習内容の相談、その他の相談等のコミュニケーションを促進する

授業中以外にオンライン上に学生のいる場所を設計し、学生の帰属意識や学習意欲向上に活用する。

方法:

VRSNS上に教室・休憩室・自習室等を作成し、ログインしている学生がどこにいるかを把握できる仕組みを構築する

既存の無料または安価なサービスを利用すること想定(Cluster、VRChet、spatial、oasis等を想定)

※企業におけるリモートワークで社員間のコミュニケーション円滑化に効果のあった方法を参考に設計する

(4)具体的な取組

ⅰ)計画の全体像

【令和4年度】

- 調査

調査名 :遠隔教育先端技術調査

調査目的:遠隔教育に使用できる先端技術、デジタルツール、周辺機器等の種類及び、価格、機能等を調査し、本事業に最適なツールを選択するため。

調査対象:情報系専門学校 200校程度 ※遠隔教育に使用している先端技術・ツールについてアンケート調査

リモートワークを実施している企業 5社 ※リモートワークにおける社員間のコミュニケーションの課題解決のためのツールについてヒアリング調査

※遠隔教育に活用する以下のツールについてインターネットでの文献調査

Web会議ツール、ボイスチャット、出席管理ツール、テスト配信システム、ARアプリ、リモートデスクトップ機能、

オンライン実行環境、VR・MRプラットフォーム、Webコミュニケーションツール、センシングシステム、音声-テキスト変換ツール

調査手法:アンケート、インタビュー、インターネットによる文献調査

調査項目:遠隔教育に利用している先端技術・ツール、教育効果の高いと思われる実施方法、出欠の管理、学生フォローの方法、学生のモチベーション維持の工夫、遠隔授業の学生評価方法、リモートワークにおける社内コミュニケーションの課題とツールによる解決策、ツールの効果、先端ツールの機能、種類、コスト、実行環境、使用機材の種類とスペック

分析内容:先端技術・ツールによる遠隔教育の利用方法、対面授業と遠隔授業の違いと教育効果及びコスト、先端技術・ツールの利用で解決できる課題、出欠の管理方法、学生評価方法、遠隔教育の課題、リモートワークの課題、リモートワークで効果のあるツール、リモートワークのコミュニケーション活性化の工夫

調査結果:

専門学校教員を対象にしたアンケート調査

実施期間:令和4年12月

回答数: 有効回答:440件

調査の主な結果

・遠隔授業はライブ配信・講師-学生の双方向型の授業が効果的である。

・遠隔授業ツールはzoom/teams 併せて9割以上のシェア

・学生の出欠管理、授業参加確認については、アクセスログ、メールへの返信、小テストやアンケートへの回答で対応している。

・出欠管理のためにツールを導入している教員は16.6%

・出席確認が行えるツールについては、利用している遠隔授業ツールに付属する機能を利用している。 → 新たなツールの導入については消極的

・学生の学習意欲を高めるための工夫として、チャットや質問の受付・アンケートを活用して参加を促している。

・6割以上の教員が、遠隔授業を行う研修等を受けないまま実施している。

・6割以上の教員が、遠隔授業のマニュアルがないと回答している。

企業を対象にしたヒアリング調査

実施期間:令和4年12月

回答数: 5社

調査の主な結果

・リモートワーク実施企業へのインタビューで遠隔教育に活用できる事例を調査、

遠隔教育へ活用を検討する事項

・リモートワークのモチベーション向上

社員間のコミュニケーションを促進するための様々な取り組み

・コミュニケーションツールの導入(Slack、Chatwork、OASIS、zoomなど)

・朝礼、夕礼の実施

・午前中1時間の全員参加のリモートミーティング

・始業時と就業時に毎日部署全員でのミーティングを実施

ヒアリング先企業では、フルリモートで業務を行う企業はなかった

リモートワークには、社員の勤怠管理、モチベーションの維持、セキュリティと費用など様々な課題があり、その対応は遠隔教育にも活用できるものがあることが分かった。さらに詳細を調べて、遠隔教育に活用する。

成果への反映方策:

アンケート調査結果から 遠隔授業の基本ツールはzoomまたはteams として、モデルを作成する。また、次年度以降に整備予定の教員研修用プログラムについて、当初ある程度経験があることを前提に考えていたが、遠隔授業の経験がない教員を対象としたものに切り替える。

企業ヒアリング結果から、遠隔教育における朝礼やホームルーム・休憩時間のコミュニケーションの重要性の解説と具体的な設計について、解説を加えることとした。(次年度作成予定)

本年度作成した遠隔教育導入モデルについて、機能説明等にポイントを置いたため、実際の遠隔授業実施のモデルへの言及が薄くなってしまったため、アンケートやヒアリング結果を基に再構成することとした。

- 開発

遠隔教育(基本編)導入モデル

・講義授業対象の遠隔授業モデル

講義中心の授業実施において、遠隔授業のモデルを解説した

利用する先端技術の解説と設定方法、利用方法、機材のスペック・OS、周辺機器、コスト等を解説。本書の内容で導入可能なモデルの解説書を目指した。

・実習(個別)授業対象の遠隔授業モデル

個人ごとの実習授業に対応した遠隔教育のモデルを解説した

利用する先端技術の解説と設定方法、利用方法、機材のスペック・OS、周辺機器、コスト等を解説

※プログラミング実習遠隔授業の実施方法を想定し、オンライン実行環境での指導をまとめた。

※解説をした先端ツール

Web会議ツール、ボイスチャット、リモートデスクトップ機能、オンライン実行環境(github、paiza.IO 等を想定)

・休憩時間・ワークスペース等の利用は、次年度に取りまとめることとした。

・アンケート結果により、遠隔による授業実施をある程度経験している教員を対象とする前提から、未経験の教員へ対象を変更したため、ツール等の設定や操作方法の基礎にポイントを置いた。このため遠隔授業そのもののモデル整備に不足が生じた。次年度では、不足する情報を取りまとめて、遠隔教育の導入モデルを構築する。

遠隔授業のための AR

本年度事業では、次年度以降ARを活用するための、技術的な基盤や開発、実現できることと遠隔教育での具体的な利用場面や方法について研究し、AR利用の基盤開発に注力した。

VR学校空間

本年度事業では、次年度以降VRやメタバースを遠隔教育に活用するための、基本的な空間の設計、構築を行った。具体的な機能や実施できる事項を整理し、遠隔教育への活用について研究し、利用できる空間を開発・確保したが、実証授業での利用や、VR空間の公開までには至らなかった。

- 実証

オリエンテーション:遠隔授業概要説明会

目的:実証講座に参加する学生に遠隔授業の概要を説明し、使用ツールの操作説明、操作方法の習得を行う。また、遠隔でのコミュニケーションについて解説する。

日時:12月19日(月)10:00~16:00

会場:オンライン(zoom)

参加者: 教員 10名 学生 36名(専門学校4校)

内容:・遠隔授業ツールの解説

・チャット機能 ・ボイスチャットツール

・出欠、授業参加確認について

・視聴デバイスのスペック

・通信環境の確認と学校のパソコン教室使用について

・アカウントの準備~作成

・遠隔コミュニケーションについて

資料について 表情・動作について

音声について 1対多のコミュニケーション

ボイスチャットによる1対1のコミュニケーション

ツールの活用について

リモートデスクトップ機能

・遠隔授業ツールの利用

ブレイクアウトルームに別れ、様々な利用方法や操作を体験的に学習する

Zoom以外のツールについて説明

・各自の経験を共有

①実証名:講義遠隔授業実証講座

目 的:先端技術を利用した講義中心の遠隔授業について、先端技術の使用方法・操作方法を整理するとともに、先端技術を使用した遠隔教育の効果を検証する。 学習に係る学生フォロー等の機能やタイミングについて検証する。

日時: 12月20日(火)13:00~15:00 12月21日(水)14:00~16:00

12月22日(木)14:00~16:00 12月23日(金)14:00~16:00

会場:オンライン(zoom)

参加者:14名(A校 10名、B校 4名)

内容:●データベースの概要

- ネットワークの概要

- 情報セキュリティの概要

- アルゴリズムとプログラミングの概要

- マネジメント概要

※確認テスト

対面で同一の内容を行い、効果を検証した。

確認テストにおいては、オンライン・対面 どちらの授業を受けた学生も平均80点以上で、教育の効果に大きな差はなかった。

②実証名:実習(個別)授業実証講座

目 的:先端技術を利用した実習(個別)の指導について、先端技術の使用方法・操作方法を整理するとともに、先端技術を使用した遠隔教育の効果を検証する。学習に係る学生フォロー等の機能やタイミング、教員の負担等について検証する。

日時:1月10日(火)10:00~16:00

会場:オンライン(zoom)

参加者::学生 10名

内容:データの活用と分析 Excelを利用した実習

教員が1名10分~15分でリモートディスクトップを利用して指導した。

結果:参加者全員に達成度の確認課題に取り組んでもらい、後日提出された課題は、平均点が80点以上、で対面での教育と変わらない教育効果があると確認した。

- 成果の普及

・実証の参加協力専門学校に継続的な取組みの実施を依頼した

・成果物を専門学校、関係企業・団体に配布し、成果の普及・活用を促進した。

・当会会員専門学校に実証結果を配布し、次年度以降の実証協力の依頼とともに、遠隔教育導入モデルの活用を促進する。

・遠隔授業に利用するツールやツールを用いた遠隔授業の実施方法を説明するためのセミナーや研修を行い、遠隔教育実施を促進する。

- 委員会

・実施委員会1回 ・遠隔教育導入モデル構築委員会 2回

・実証委員会 1回 ・評価委員会 1回

【令和5年度】

令和4年度の実績を踏まえ、全体の構成を再構築する。

令和4年度の実証講座において、教員より多数のツールを使用するより、少ないツールで効率よく遠隔授業を運営する方が良いとの意見があり、本年度はツールを絞り込んでモデルを構築する、または、複数のツールをシステムレベルで連携して使用する方法等を考慮して、遠隔教育モデルを構築する。

- 開発

■遠隔教育導入モデル(基本編)の見直しと追加

※令和4年度作成したモデルの見直し

①講義授業対象の遠隔授業モデル

②実習(個別)授業対象の遠隔授業モデル

※ツールを絞り込んだモデルを提案する。また、複数のツールをシステムレベルで連携して使用する方法についてまとめる。

■遠隔教育導入モデル(応用編)の開発

①遠隔教育導入モデル(グループワーク編)の開発

②遠隔教育導入モデル(メタバース編)の開発

■VR空間開発(空間の移動、利用可能な機能の設置)

■ARリアルタイム合成技術を遠隔授業に利用するための解説書

- 実証講座

■昨年度実施した実証講座を対象を替えて実施

※非IT系専門学校を対象とした実証講座

①遠隔授業概要説明会(オリエンテーション)(令和4年実施の内容)

②講義遠隔授業実証講座

③実習遠隔授業実証講座

■本年度開発する遠隔教育導入モデルを用いた実証講座

①遠隔授業概要説明会(オリエンテーション)

②実習(グループ実習)授業実証講座

③実習(グループワーク)①実証講座 Web会議システム利用

④実習(グループワーク)②実証講座 メタバース利用

- 委員会

・実施委員会3回 ・遠隔教育導入モデル構築委員会 4回

・実証委員会3回 ・評価委員会 2回

ⅱ)今年度の具体的活動

○実施事項

- 開発

■遠隔教育導入モデル(基本編)の見直しと追加

※令和4年度作成したモデルの見直し

①講義授業対象の遠隔授業モデル

Web会議システム、ボイスチャット、コミュニケーションツール等別々のツールを利用→ Web会議システムのみでの運用を解説、複数のツールの連携方法を解説する。

②実習(個別)授業対象の遠隔授業モデル

Web会議システム、リモートデスクトップ、ボイスチャット、コミュニケーションツール等別々のツールを利用→ Web会議システムのみでの運用を解説、複数のツールの連携方法を解説する。

開発プラットフォームとプログラム実行環境ツールについて、連携等を研究しまとめる

■遠隔教育導入モデル(応用編)の開発

①遠隔教育導入モデル(グループワーク編)の開発

・Web会議システム・開発プラットフォーム・Web上の実行環境を利用した遠隔授業でグループ実習を行うモデルを構築する。(具体的には複数人でのシステム開発実習を行うモデル)(情報系専門学校対象)

・Web会議システムを利用した遠隔授業でグループディスカッション等を行うモデルを構築する。(ブレイクアウトルーム等、遠隔授業でグループごとにルームを作り、ディスカッションするモデル)

②遠隔教育導入モデル(メタバース編)の開発

・メタバース上の教室で遠隔授業を行う遠隔授業モデル

※メタバースの教室でのPPTスライドの表示や映像の再生等の方法や、学生の出欠確認、アバターの挙手の方法や指名の方法など

※アイトラッキングツールによる出欠確認のシミュレーションの解説

・休憩時間のコミュニケーション、相談等について解説

※教室以外のメタバース上のスペースの利活用、授業時間以外の時間のメタバースでの活用について、モデルを構築する

■VR空間開発(空間の移動、利用可能な機能の設置)

遠隔教育導入モデル(メタバース編)で利用する教室、休憩室等の設計からメタバースへの設置

■ARリアルタイム合成技術を遠隔授業に利用するための解説書

ARリアルタイム合成機能のあるソフトウェアを利用し、体感的な遠隔授業を実施するための、設定方法や画像配信の方法等を説明する解説書を作成する。作成の中で行うARリアルタイム合成の実演の画像等を参考資料として取りまとめる。

■遠隔教育ツールの解説書

遠隔教育に使用するツールについて、操作方法や使用方法、使用場面、コスト等を解説し、遠隔教育の促進に活用する。

※特に本事業のモデルに記載されていないが、有用であるツールも掲載する。

- 実証

■昨年度の実証講座を非IT系専門学校学生を対象に実施する

①遠隔授業概要説明会(オリエンテーション)(令和4年実施の内容)

概要説明、使用ツールの操作説明、操作方法習得、遠隔コミュニケーション

時期:7月 時間 10時間

対象:遠隔授業実証講座に参加する非IT系専門学校学生及び教員 40名

オンラインで実施(Web会議システムを使用)

②講義遠隔授業実証講座

時期:8月 時間 10時間

対象:非IT系専門学校学生及び教員 定員:20名

オンラインで実施(Web会議システムを使用)

③実習(個別)授業実証講座

時期:8月 時間 6時間

対象:非IT系専門学校学生及び教員 定員:20名

オンラインで実施

■本年度開発する遠隔教育導入モデルを用いた実証講座

①遠隔授業概要説明会(オリエンテーション)

概要説明、使用ツールの操作説明、操作方法習得、

遠隔コミュニケーション説明、メタバースの説明

時期:9月

時間 10時間

対象:実証講座に参加する学生及び教員

オンラインで実施(Web会議システムを使用)

②実習(グループ実習)授業実証講座

時期: 10月

時間 5時間×2日間

対象:専門学校学生 定員:20名

オンラインで実施(Web会議システムを使用)

③実習(グループワーク)①実証講座 Web会議システム利用

時期:11月

時間 5時間×2日間

対象:専門学校学生 定員:20名

オンラインで実施(Web会議システムを使用)

④実習(グループワーク)②実証講座 メタバース利用

時期:12月

時間 1時間×10日間

対象:専門学校学生 定員:20名(遠隔20名、対面20名)

オンラインで実施(メタバースを使用)

- 成果の普及

■成果物の配布 情報系専門学校 約250校 情報産業関係団体 約50団体に成果物を送付し、成果の普及を促進する

■成果報告会の実施

令和6年2月に成果報告会を、専門学校関係者を対象に開催し、成果の活用を促進する。

■成果報告ビデオの作成・公開

本事業の成果報告ビデオを作成し、動画を公開する。

■本事業成果をホームページで公開する

※令和4年度ホームページ

https://r4monka-itaku.net/remote/

- 委員会

・実施委員会3回 ・遠隔教育導入モデル構築委員会 4回

・実証委員会3回 ・評価委員会 2回

○事業を推進する上で設置する会議 ※複数の会議を設置する場合には、欄を適宜追加して記載すること。

会議名① | 実施委員会 | ||

目的・役割 | 事業方針策定、事業進捗管理、予算執行管理、課題の検討、各委員会進捗管理、成果の活用・普及、企業・団体との連携、新しい教育の在り方の検討 | ||

検討の 具体的内容 | ・事業方針策定 ・事業進捗管理 ・予算執行管理 ・各委員会進捗管理 ・成果の活用・普及 ・企業・団体との連携 、 ・課題の検討 ・遠隔教育導入モデルの検討と協議 ・遠隔授業に使用する先端技術の検討と協議、選択 | ||

委員数 | 10人 | 開催頻度 | 3回 |

会議名② | 遠隔教育導入モデル構築委員会 | ||

目的・役割 | 遠隔教育導入モデル構築方針検討・提案、学生フォロー体制構築、構築モデル仕様の検討、モデル作成業者選定、導入運用コスト検討、遠隔教育実施ガイド作成 | ||

検討の 具体的内容 | ・遠隔教育導入モデル構築方針検討・提案、 ・学生フォロー体制構築 ・構築モデル仕様の検討、 ・モデル作成業者選定、 ・導入運用コスト検討 ・遠隔教育実施ガイド企画・設計 ・メタバース設計・運用 ・ARリアルタイム合成技術の検討 | ||

委員数 | 6人 | 開催頻度 | 4回 |

会議名③ | 実証委員会 | ||

目的・役割 | 遠隔教育モデル検証、遠隔教育プログラム検証、実証講座実施、先端技術活用の検証 | ||

検討の 具体的内容 | ・実証講座実施、 ・遠隔授業モデル実証講座運用 ・遠隔授業モデルの検証 ・遠隔授業モデル課題の抽出から対策検討 ・遠隔授業モデルに使用する先端技術の検証 | ||

委員数 | 7人 | 開催頻度 | 3回 |

○事業を推進する上で設置する会議 ※複数の会議を設置する場合には、欄を適宜追加して記載すること。

会議名④ | 評価委員会 | ||

目的・役割 | 実証講座の結果検証と評価、KPI達成に応じた評価、事業の評価、評価基準の検討 | ||

検討の 具体的内容 | ・実証講座の結果検証と評価、 ・KPI達成に応じた評価、 ・事業の評価、 ・評価基準の検討 ・講義授業対象の遠隔授業モデル評価 ・企業、業界団体等へ評価依頼 | ||

委員数 | 4人 | 開催頻度 | 2回 |

○事業を推進する上で実施する調査 ※複数の調査を設置する場合には、適宜追加して記載すること。

調査名 | 無 |

調査目的 |

|

調査対象 |

|

調査手法 |

|

調査項目 |

|

分析内容 (集計項目) |

|

開発する カリキュラムにどのように反映するか (活用手法) |

|

※上記は最小限の項目例であり、必要に応じて追加することは差し支えない。

※上記の項目が含まれていれば、上記表形式以外の記載とすることは差し支えない。

○開発に際して実施する実証講座の概要

実証講座 の対象者 | 非IT系専門学校学生 |

期間 (日数・コマ数) | ①2時間×5日間 10時間 ②2時間×3日間 + 6時間(別途VOD12時間程度の学習) |

実施手法 | ①Web会議システムを利用した遠隔講義形式 ②Web会議システム・リモートデスクトップ機能を利用した個別実習指導 ※1名 15分程度の遠隔指導、VODによる12時間の事前学習実施 |

想定される 受講者数 | ① 20名程度 ② 20名程度 |

実証講座 の対象者 | IT系専門学校学生 |

期間 (日数・コマ数) | ①5時間×2日間 ②5時間×2日間 ③1時間×10日間 |

実施手法 | ①Web会議システム、開発プラットフォーム、Web上の実行環境を利用したグループ実習(情報システム開発実習) ②Web会議システム等を利用したグループディスカッションの遠隔授業 ③メタバースを利用したグループワーク ・アイデアソン形式でグループワークを行う。 |

想定される 受講者数 | ① 20名程度 ② 20名程度 ③ 20名程度 |

(5)事業実施に伴うアウトプット(成果物)

【令和4年度】

■遠隔教育(講義)導入モデル

・講義授業対象の遠隔授業モデルを説明したもの

講義中心の授業実施において、遠隔教育に利用する先端技術の解説と利用方法、機材、コスト等の解説。本書の内容で導入可能なレベルの解説書を目指す。

・具体的な遠隔教育導入モデル

①ボイスチャットツールの使用で1対1や特定の受講者(または、複数の受講者)へ発話が可能となり、マイクのオンオフの操作や発話のタイミングのぎこちなさが解消されるとともに、授業中に講師へ質問するほどでもないが確認したい事項等を同時に受講している友人等に質問できる状態を作ることが出来る。

②ARアプリにより、講師や説明に必要なものなどが自宅や講座を視聴している場所に存在するように演出することにより、空間の非共有、距離感や物理的接触欠如、存在感の欠如等の課題を解決する。

③アイトラキングツール・出席管理システムの連携により、教員の出欠管理業務の軽減をする。Webコミュニケーションツールの導入により、連絡ミスや連絡漏れを無くし、教員の業務を支援する。音声-テキスト変換ツールにより、ライブ授業の終了後、字幕やまとめ業務の軽減、欠席者フォロー業務の支援をする。

④音声-テキスト変換ツールにより収集された音声データを見ることで、授業の内容や学生の疑問等の解消に活用するとともに、データを蓄積し、ある程度のデータ量になった時点でAI分析することにより、授業の改善に活用する。

※利用を想定している先端ツール

Web会議ツール、ボイスチャット、センシング(遠隔授業中の学生の視線等)、出席管理ツール、テスト配信システム、リアルタイムARアプリ等

■遠隔教育(実習(個別))導入モデル

・実習(個別)授業対象の遠隔授業モデルを説明したもの

個人ごとの実習授業に対応した遠隔教育の方法と利用する先端技術の説明および授業実施方法、機材、コスト等の解説

・具体的な遠隔教育導入モデル

上記 遠隔教育(基本編)導入モデルの①~④に加え、以下モデルを構築する。

⑤リモートデスクトップ機能の利用により、講師が遠隔にいる学生のPCを直接操作することで、講師によるプログラムのミスの指摘や修正が可能となり、教室で個別指導と同等の状態となる。遠隔での個別指導が可能となる。

⑥オンライン上の開発プラットフォームを利用することにより、遠隔にある各自のPCの設定にかかわりなく共通の開発環境が提供できるとともに、実習等で作成したプログラムの作動確認、動作テストが出来るようになる。

※プログラミング実習遠隔授業の実施方法を想定

※利用を想定している先端ツール

Web会議ツール、ボイスチャット、リモートデスクトップ機能、オンライン実行環境(github、paiza.IO 等を想定)

■遠隔教育(講義)実証講座資料

本事業の遠隔教育(講義)実証講座で使用された資料、確認テスト等をデータで取りまとめたもの

■遠隔教育(実習(個別)実証講座資料

本事業の遠隔教育(実習(個別)実証講座で使用された資料、確認テスト等をデータで取りまとめたもの

- 成果物

遠隔教育(講義)導入モデル

遠隔教育(実習(個別))導入モデル

遠隔教育(講義)実証講座資料(DVD)

遠隔教育(実習(個別)実証講座資料(DVD)

【令和5年度】

■遠隔教育(応用編)導入ガイド

・実習(グループ)授業対象の遠隔授業モデルを説明したもの

複数のメンバー作業を行う実習授業に対応した遠隔教育の方法と利用する先端技術の説明および授業実施方法、機材、コスト等の解説

・具体的な遠隔教育導入モデル

前述 遠隔教育(基本編)導入モデルの①~⑥に加え、以下モデルを構築する。

⑦グループごとに議論できる場の設定(ブレイクアウトルーム等の活用)をして、メンバーの発言を促すとともに、ホワイトボードツール等で議論の情報のまとめと共有を図る仕組みを構築する。

⑧ARアプリにより、グループメンバーが自宅や視聴している場所に存在するような演出をして参加意識の向上を図る。

⑨音声-テキスト変換ツールにより、リアルタイムで学生の発言を講師がモニターできるようにして、議論の進捗や状況を把握し適切な支援を可能にする。

※プログラミング実習遠隔授業の実施方法を想定

※利用を想定している先端ツール

ARツール(アプリ)、出席管理ツール、Web会議ツール、ボイスチャット、リモートデスクトップ機能、オンライン実行環境(github、paiza.IO 等を想定)

・グループワーク対象の遠隔授業モデル

グループワーク授業(主にアイデアソンを想定)の遠隔教育の方法と利用する先端技術の説明および授業実施方法、機材、コスト等の解説

・VR空間を利用した遠隔教育導入モデル

これまで利用してきたツールに代わり、VR空間を利用することで、空間の共有、疑似的な接触、存在感等を演出することで、臨場感や授業への参加意識が向上し、高い学習効果が期待できる。

※VR・MRプラットフォーム(VRSNS等、VRSNS対応SDK)、ARアプリ、Webコミュニケーションツール(Slack 等)、音声-テキスト変換ツール、ボイスチャット、出席管理ツール等

■遠隔教育ツール解説書

・本事業で使用する遠隔教育ツールおよび本事業で使用しないが、有用である先端技術ツールについて、単独での使用の機能説明やシステム上で連携できるツールの連携方法等及びコストや遠隔授業での使用を想定した資料等を取りまとめたもの

※データでの配布も行う。

- 成果物

・遠隔教育導入モデル(グループワーク編)

・遠隔教育導入モデル(メタバース編)

・メタバース学校空間(メタバース空間そのものを提供)

※本事業終了後も利用可能な状態を維持する

・遠隔教育活用ツール解説(データファイルで提供)

※クラウドストレージ上で共有する

(5)事業実施に伴うアウトプット(成果物)

【令和4年度】

■遠隔教育(講義)導入モデル

・講義授業対象の遠隔授業モデルを説明したもの

講義中心の授業実施において、遠隔教育に利用する先端技術の解説と利用方法、機材、コスト等の解説。本書の内容で導入可能なレベルの解説書を目指す。

・具体的な遠隔教育導入モデル

①ボイスチャットツールの使用で1対1や特定の受講者(または、複数の受講者)へ発話が可能となり、マイクのオンオフの操作や発話のタイミングのぎこちなさが解消されるとともに、授業中に講師へ質問するほどでもないが確認したい事項等を同時に受講している友人等に質問できる状態を作ることが出来る。

②ARアプリにより、講師や説明に必要なものなどが自宅や講座を視聴している場所に存在するように演出することにより、空間の非共有、距離感や物理的接触欠如、存在感の欠如等の課題を解決する。

③アイトラキングツール・出席管理システムの連携により、教員の出欠管理業務の軽減をする。Webコミュニケーションツールの導入により、連絡ミスや連絡漏れを無くし、教員の業務を支援する。音声-テキスト変換ツールにより、ライブ授業の終了後、字幕やまとめ業務の軽減、欠席者フォロー業務の支援をする。

④音声-テキスト変換ツールにより収集された音声データを見ることで、授業の内容や学生の疑問等の解消に活用するとともに、データを蓄積し、ある程度のデータ量になった時点でAI分析することにより、授業の改善に活用する。

※利用を想定している先端ツール

Web会議ツール、ボイスチャット、センシング(遠隔授業中の学生の視線等)、出席管理ツール、テスト配信システム、リアルタイムARアプリ等

■遠隔教育(実習(個別))導入モデル

・実習(個別)授業対象の遠隔授業モデルを説明したもの

個人ごとの実習授業に対応した遠隔教育の方法と利用する先端技術の説明および授業実施方法、機材、コスト等の解説

・具体的な遠隔教育導入モデル

上記 遠隔教育(基本編)導入モデルの①~④に加え、以下モデルを構築する。

⑤リモートデスクトップ機能の利用により、講師が遠隔にいる学生のPCを直接操作することで、講師によるプログラムのミスの指摘や修正が可能となり、教室で個別指導と同等の状態となる。遠隔での個別指導が可能となる。

⑥オンライン上の開発プラットフォームを利用することにより、遠隔にある各自のPCの設定にかかわりなく共通の開発環境が提供できるとともに、実習等で作成したプログラムの作動確認、動作テストが出来るようになる。

※プログラミング実習遠隔授業の実施方法を想定

※利用を想定している先端ツール

Web会議ツール、ボイスチャット、リモートデスクトップ機能、オンライン実行環境(github、paiza.IO 等を想定)

■遠隔教育(講義)実証講座資料

本事業の遠隔教育(講義)実証講座で使用された資料、確認テスト等をデータで取りまとめたもの

■遠隔教育(実習(個別)実証講座資料

本事業の遠隔教育(実習(個別)実証講座で使用された資料、確認テスト等をデータで取りまとめたもの

- 成果物

遠隔教育(講義)導入モデル

遠隔教育(実習(個別))導入モデル

遠隔教育(講義)実証講座資料(DVD)

遠隔教育(実習(個別)実証講座資料(DVD)

【令和5年度】

■遠隔教育(応用編)導入ガイド

・実習(グループ)授業対象の遠隔授業モデルを説明したもの

複数のメンバー作業を行う実習授業に対応した遠隔教育の方法と利用する先端技術の説明および授業実施方法、機材、コスト等の解説

・具体的な遠隔教育導入モデル

前述 遠隔教育(基本編)導入モデルの①~⑥に加え、以下モデルを構築する。

⑦グループごとに議論できる場の設定(ブレイクアウトルーム等の活用)をして、メンバーの発言を促すとともに、ホワイトボードツール等で議論の情報のまとめと共有を図る仕組みを構築する。

⑧ARアプリにより、グループメンバーが自宅や視聴している場所に存在するような演出をして参加意識の向上を図る。

⑨音声-テキスト変換ツールにより、リアルタイムで学生の発言を講師がモニターできるようにして、議論の進捗や状況を把握し適切な支援を可能にする。

※プログラミング実習遠隔授業の実施方法を想定

※利用を想定している先端ツール

ARツール(アプリ)、出席管理ツール、Web会議ツール、ボイスチャット、リモートデスクトップ機能、オンライン実行環境(github、paiza.IO 等を想定)

・グループワーク対象の遠隔授業モデル

グループワーク授業(主にアイデアソンを想定)の遠隔教育の方法と利用する先端技術の説明および授業実施方法、機材、コスト等の解説

・VR空間を利用した遠隔教育導入モデル

これまで利用してきたツールに代わり、VR空間を利用することで、空間の共有、疑似的な接触、存在感等を演出することで、臨場感や授業への参加意識が向上し、高い学習効果が期待できる。

※VR・MRプラットフォーム(VRSNS等、VRSNS対応SDK)、ARアプリ、Webコミュニケーションツール(Slack 等)、音声-テキスト変換ツール、ボイスチャット、出席管理ツール等

■遠隔教育ツール解説書

・本事業で使用する遠隔教育ツールおよび本事業で使用しないが、有用である先端技術ツールについて、単独での使用の機能説明やシステム上で連携できるツールの連携方法等及びコストや遠隔授業での使用を想定した資料等を取りまとめたもの

※データでの配布も行う。

- 成果物

・遠隔教育導入モデル(グループワーク編)

・遠隔教育導入モデル(メタバース編)

・メタバース学校空間(メタバース空間そのものを提供)

※本事業終了後も利用可能な状態を維持する

・遠隔教育活用ツール解説(データファイルで提供)

※クラウドストレージ上で共有する

(6)事業実施によって達成する成果及び測定指標

| KPI(成果測定指標) |

| 単位 | 事 業 開始前 | 令 和 4年度 | 令 和 5年度 | ― |

遠隔授業受講者と対面授業受講者の学習達成度の差を5%以内にする | 目標値 | % | ― | 5%以内 | 0% |

| |

実績値 | % |

| 1%未満 |

|

| ||

達成度 | % |

| 100% |

|

| ||

(上記KPIを採用した理由) 質を落とすことなく、教育の機会を提供するための実証であるので、達成度を基準に比較することが適切を考えられるから | |||||||

| KPI(成果測定指標) |

| 単位 | 事 業 開始前 | 令 和 4年度 | 令 和 5年度 | ― |

遠隔授業実証講座受講者の肯定的評価の率 | 目標値 | % | ― | 80% 以上 | 90% 以上 |

| |

実績値 | % |

| 85.7% |

|

| ||

達成度 | % |

| 100% |

|

| ||

(上記KPIを採用した理由) 受講者の満足度やわかりやすさなどは、学習するモチベーションにかかわる重要な事項であるから

| |||||||

| KPI(成果測定指標) |

| 単位 | 事 業 開始前 | 令 和 4年度 | 令 和 5年度 | ― |

実証講座参加専門学校数 | 目標値 | 校 | ― | 5 | 10 |

| |

実績値 | 校 |

| 4 |

|

| ||

達成度 | % |

| 80.% |

|

| ||

(上記KPIを採用した理由) 遠隔教育導入モデルの普及や活用、専門学校での利用にかかわる指標となるため

| |||||||

| KPI(成果測定指標) |

| 単位 | 事 業 開始前 | 令 和 4年度 | 令 和 5年度 | ― |

本事業の遠隔教育導入モデルを利用する専門学校数 | 目標値 | 校 | ― | 3 | 8 |

| |

実績値 | 校 |

| 4 |

|

| ||

達成度 | % |

| 100% |

|

| ||

(上記KPIを採用した理由) 本事業の成果の普及・活用は重要な指標であるため

| |||||||

| KPI(成果測定指標) |

| 単位 | 事 業 開始前 | 令 和 4年度 | 令 和 5年度 | ― |

構築する遠隔教育導入モデル数 | 目標値 | 個 | ― | 3 | 3 |

| |

実績値 | 個 |

| 2 |

|

| ||

達成度 | % |

| 67% |

|

| ||

(上記KPIを採用した理由) 本事業の活動指標として適切であるから

| |||||||

| KPI(成果測定指標) |

| 単位 | 事 業 開始前 | 令 和 4年度 | 令 和 5年度 | ― |

教員の負担の増加率 | 目標値 | % | ― | ― | 5% 以内 |

| |

実績値 | % |

| - |

|

| ||

達成度 | % |

| - |

|

| ||

(上記KPIを採用した理由) 教員の負担が大きいと継続が難しいため、通常の授業と変わりない業務量が望ましい

| |||||||

| KPI(成果測定指標) |

| 単位 | 事 業 開始前 | 令 和 4年度 | 令 和 5年度 | ― |

企業からの遠隔教育導入モデルの肯定的評価の率 | 目標値 | % | ― | ― | 80% 以上 |

| |

実績値 | % |

| - |

|

| ||

達成度 | % |

| - |

|

| ||

(上記KPIを採用した理由) 企業の評価が高いと、導入する専門学校の増加が見込めるため、また、企業研修等への本事業の成果の活用が期待できるから

| |||||||

※「単位」欄にはKPIとして設定した指標に関する測定単位(「個」、「人」、「%」など)

※「達成度」欄については、当該年度の目標値に対する実績値の割合を算出して記載すること。